- そもそも「パワポ職人」ってどういう意味?

- コンサル転職を考えているけど、パワポ職人と呼ばれたら嫌だな…

- AI時代、コンサルやパワポ職人はどうなるのか?

使ったことがないビジネスパーソンはいないであろうパワーポイント/パワポ。

コンサルが絡むと、なぜか「パワポ職人」という表現が聞こえてきます。

どこかネガティブな響きもあり、気になる方も多いでしょう。

私が新卒で外資戦略コンサルに入社した頃はあまり耳にしませんでしたが、最近は聞く頻度が増えた気がします。

この記事のポイント

- パワポ職人はパワポの表現スキルが優れている人。

- パワポ職人の表現スキル+高い課題解決力=優秀なコンサル。パワポ職人は優秀なコンサルの必要条件。

- AI時代が進むと、0からパワポを書く作業から解放される。しかしコンサルの仕事は無くならない。

この記事では新卒で外資系戦略コンサルに入社し現在は日系大手メーカーにいてクライアントの立場も経験している筆者が、自身の実体験も踏まえながら「パワポ職人」の実態を具体的に解説します。

ぜひ最後までお読みください。

そもそもパワポ職人とは?コンサルの専売特許なのか?

パワポは内容と表現の掛けあわせで作られている

パワポ資料は、内容と表現の掛け合わせで作られています。

本来パワポを描くことは、伝える内容を考え、それを適切に相手に伝えるための表現を考えて描くことです。

しかし、パワポを仕事で使うとなると、個人事業主でもない限り、複数の人間が関わってきます。扱う内容が大きくなってくるからです。

扱う内容が大きくなってくると、内容を考える人と、それを表現する人が分かれるケースが発生します。

ここでパワポ職人が生まれるのです。

パワポ職人=パワポの表現スキルが優れている人

パワポ職人とは「パワポの表現スキルが優れている人」です。

厳密な定義は存在しないので、ニュアンスとして「こういうものなのだな」とご認識ください。

パワポ職人がどこかネガティブな響きが含まれるのは、「内容まで考える人」というニュアンスを含まないためです。

実際は表現スキルも立派なスキルですが、中身を考えてないことを揶揄する雰囲気があります。

なおパワポ職人は何もコンサルの専売特許ではありません。

大企業でも、パワポが得意で、資料作成時に頼られている人が大勢います。あなたの周りにも1人はいるはずです。

行政機関においても、パワポが得意な人がいて、あの独特な、カラフルで密度感のあるスライドを量産しています。

彼らもその業界におけるパワポ職人と言えるでしょう。

パワポ職人と優秀なコンサルの関係性

優秀なコンサルタントはパワポ職人

大手のコンサルファームに在籍するコンサルタントは、基本的に皆パワポ職人です。

なぜなら、コンサルファームでは上位の職位の人は、下位の職位で求められるスキルは全てできるからです。

新卒1年目からパワポの表現スキルを磨くことは必須であり、パワポ職人になれなければ、コンサルタント、マネジャーと昇進できません。

パートナーであっても、その気になればパワポをゴリゴリ描きます。

なお個人の独立コンサルはパワポを使わないケースがあるかもしれませんが、クライアント商売である以上、何かしらの表現スキルは必ず持っています。

パワポを始めとする表現スキルが優れていることは、コンサルタントの必要条件なのです。

パワポ職人の表現スキル+高い課題解決力=優秀なコンサル

パワポ職人と優秀なコンサルタントの差分は、「高い課題解決力」です。

パワポの表現スキルだけでは、内容を考える部分が不足しています。コンサルタントにおける内容とは、顧客の課題解決方法です。

課題解決力と聞くと、仮設思考や論点思考など思考力や地頭のようなものがイメージされますが、課題解決スキルだけでは不十分です。

顧客の課題を解決するためには、課題解決スキルに加えて課題解決リーダーシップが必要になります。

「課題が難しくてそもそも答えがわからない」というケースも当然ありますが、「答えはわかるが、実際に組織を動かしていこうと思うと大変だから解決しない」というケースも多くあるのです。

後者を解決するには強いリーダーシップが必須。

優秀なコンサルタントは高い課題解決力とパワポ職人としての技術の両方を持ち合わせています。

パワポ職人の技量は課題解決に重要な手段の1つ

高い課題解決力を、より強固にするのがパワポ職人の表現スキルです。

もちろんパワポの表現スキルが0でも、圧倒的な課題解決力があれば、多くの人を巻き込み課題を解決できるでしょう。

パワポがない時代でも、多くのリーダーたちは課題を解決しています。

しかし、パワポが当たり前になった現代において、パワポの表現スキルがあれば、より大きな課題を、もっと効率よく解決できるようにもなります。

パワポ職人の持つ表現スキルは、現代において課題解決のための重要な手段の1つなのです。

パワポ職人から一人前のコンサルになる成長物語

実際に新卒や未経験中途で若くしてコンサルに入社した人が、どのように一人前のコンサルタントに成長していくか、実体験を元に解説します。

ここでの一人前のコンサルは、マネジャー・ケースリーダーとしてプロジェクトを推進する状態です。

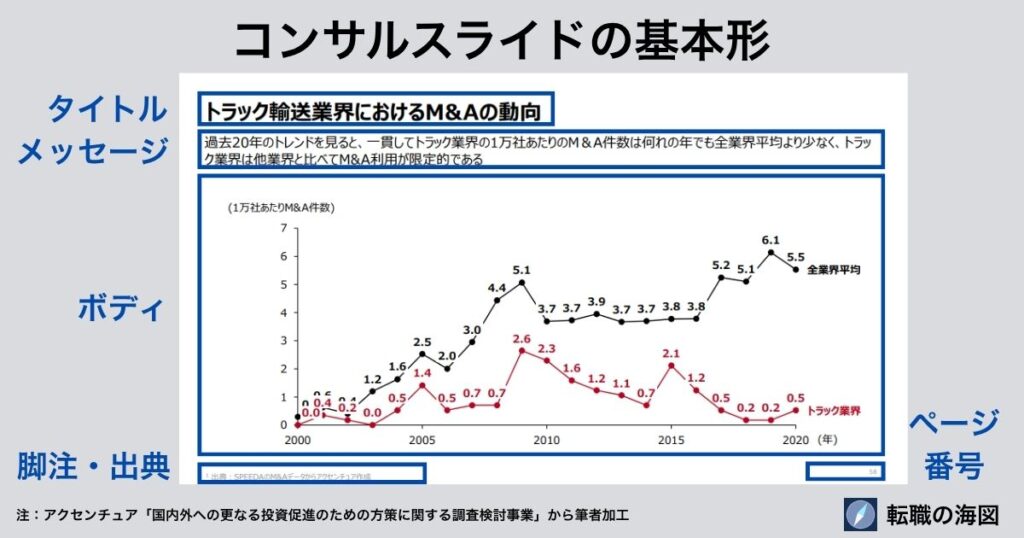

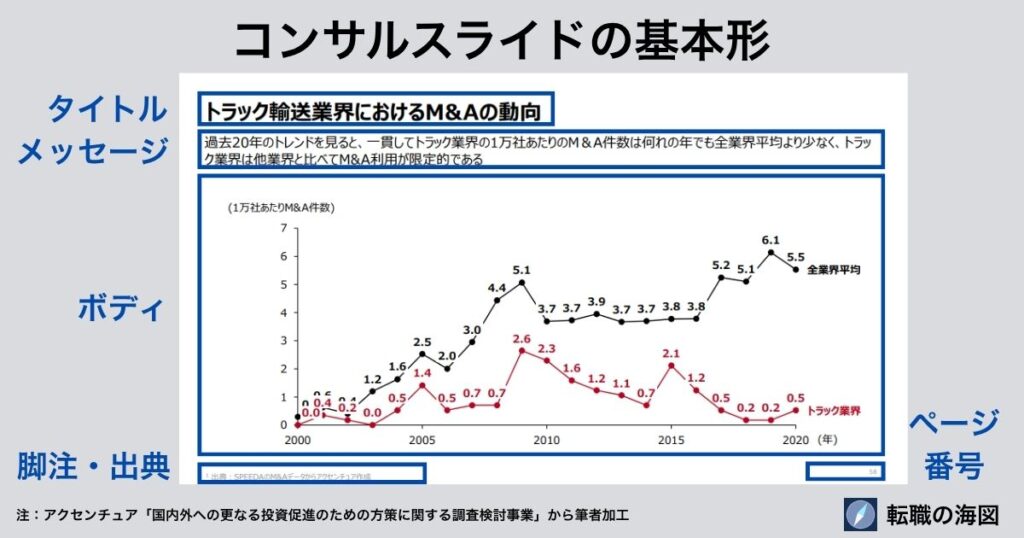

予備知識としてコンサルのスライドの基本形を解説をします。

ご存知の方は読み飛ばしていただいて構いません。

コンサルタントの書く1枚のパワポには原則、次の5つの要素が含まれています。

- タイトル

- メッセージ

- ボディ(本文)

- 脚注・出典

- ページ番号

もちろん会社によってタイトルが無かったり、ページ番号の位置が違ったりとバリエーションはあります。

しかし、「伝えたいこと=メッセージ」と「メッセージを支える根拠や具体例=ボディ」は必ず存在するのがコンサルのパワポの基本形です。

レベル1:上司の手描きスライドを清書する

最初のレベルは「上司の手書きスライドをパワポで清書する」です。

新卒や未経験中途で若くしてコンサルに入社した人は、ここからスタートします。

マネジャーやシニアコンサルタントが手書きで5mm方眼紙にパワポでの表現の仕方をラフに描いてくれるので、それをパワポで清書するのです。

「こんな感じで矢羽で書いて、下に箱でこういうこと書いてほしい。色使いなどのトンマナは提案書を参考にしてね」といった指示がされます。

清書するだけですので、いかに早くキレイに仕上げられるかがポイントになります。

スライドによってまちまちですが、清書時間は30分以内が目安なことが多いです。

もちろん細かいところまでは上司も書いてくれないので、足りない部分は自分で考えながら作業することが必要です。

自分でも一定考える必要があるので、入社直後の頃は30分以内に描くことに意外と苦戦します。

レベル2:メッセージを踏まえてボディを描く

上司の手描きの清書の次は、「メッセージを踏まえたボディ描き」です。

レベル2では、メッセージ部分を全体の構成の中で上司が考えているので、上司の手書きなしでメッセージを踏まえたボディを0から書くことになります。

レベル2の中では更に、ボディに記載する材料自体を上司が大まかに考えてくれる場合と、そもそも何を揃えたらメッセージを言えるか?から考える場合の2タイプあります。後者の方がレベルが少し上がります。

前者は「このパワポではこういうメッセージを言いたい。この統計を分析したら言えると思うので、やってみて」と言われるイメージです。

後者は「このパワポではこういうメッセージを言いたい。材料集めからよろしく」という感じですね。

この頃になると、パワポのボディに描く表現のバリエーションも増やしていくことが必要になります。社内にある過去のプロジェクトの資料を見て学んでいくことが多いです。

レベル2を不自由なくできるようになれば、コンサルにパワポ職人として合格点がもらえるレベル(=必要な表現スキルを身につけているレベル)になります。

レベル3:担当パートをメッセージから考えて描く

レベル3は難易度が上がり、自分の担当パートであればメッセージまで考える必要が出てきます。

担当パートの切り出し方はプロジェクト次第でまちまちで、上司が力量を図りながら少し上のチャレンジとなるように切り出してきます。

「顧客アンケートの分析パート、次回の定例に向けてパワポ作ってね」のような指示を受けるイメージですね。

レベル3では、レベル2では前提となっていたメッセージを考える必要があり、

- 担当パート全体で顧客にとって何を伝えたら価値があるのか?

- そのために各パワポのスライドでは何を、どの順番で伝えるべきか?

といった内容まで考える必要があるのです。

当然、一発ではうまく書けないですし、上司のフィードバックでボロボロになることも多々あります。

しかし、このレベル3を乗り越えなければ、コンサルタントとして一人前にはなれません。

苦しいですが、踏ん張り時です。

レベル4:全パートをメッセージから考えて描く

レベル4では、レベル3で行っていたものをプロジェクト全体で行います。

コンサルファームではシニアコンサルタントあたりからチャレンジして、一通りできるとプロジェクトマネジャーと呼ばれる立場になれます。

考え方はレベル3と同じですが、プロジェクト全体を俯瞰して見る必要があります。

プロジェクトで答えるべき問いを、プロジェクト期間中にどうやって答えを出すか?という時間軸も重要です。

このレベルの頃だと自分の下にスタッフがついていることがほとんどですので、スタッフたちに仕事を振っていく立場でもあります。

レベル1〜3で言われていたことを、今度は言う立場になるのですね。

レベル4をプロジェクト単位でこなすことができれば、一人前のマネジャーです。

なお複数プロジェクトを回せるとシニアマネジャーになり、プロジェクトそのものを顧客に売れるようになるとパートナーの領域になります。

なお各レベルはざっくりとしたイメージであり、実務上は明確に区切りがあるわけではありません。

レベル1の段階であっても簡単な領域はレベル2を任されたり、レベル3がこなせる人であっても自分の担当以外は上司の指示を受けてレベル2の動きをしたりします。

パワポ職人でもあるコンサルのパワポの作り方

前の章では一人前のコンサルになるまでの成長レベルを解説してきました。

ここでは1人でメッセージから考えてスライドを書く場合の、コンサルの動き方を解説したいと思います。(前の章におけるレベル3や4の時の動き方です。)

まずはストーリーと見せ方をワードで徹底的に磨く

まずは伝えたいストーリーを徹底的に考えるところからスタートします。いきなりパワポを開きません。

- 顧客にとって何を伝えたら価値があるのか?

- そのために各パワポのスライドでは、どのようなメッセージを伝えるべきか?

- 各メッセージをどのような順番で伝えるべきか?

このようなことひたすら考えます。

ここで使うのはパワポではなくワードです。まずはワードで箇条書きで伝えたいメッセージを考えながら書いていきます。

ワードでメッセージを推敲する際、パワポでどのような表現にするかもイメージしながら書き込んでいきます。

思考する時間と作業する時間を明確に分けることが重要です。

私の場合、次のような形で書きながら頭を整理していました。

ストーリーを考える時のイメージ

- 伝えたいメッセージ:AAAA

- 根拠①:データによると〜〜。

- 折れ線グラフで書く。横軸は年次で5年間

- 根拠②:現場ヒアリングで〜〜との発言。

- ヒアリングメモは箇条書きで。経歴もあわせて記載

- 根拠①:データによると〜〜。

- 伝えたいメッセージ:BBBB

- 具体例①:・・・

- 具体例②:・・・

ストーリーが固まったら一気にパワポに書き起こす

ワードでひたすら推敲した後は、いよいよパワポの登場です。

表現方法も事前に考えているので、一気にスライドとして書いていくフェーズになります。

メッセージから考えてパワポを書く立場になっている場合は、すでにパワポの表現スキルは十分なはずです。

集中してパワポを素早く書き上げていきます。

コンサルのパワポ職人のテンプレ【実例付き】

コンサルのパワポ職人として、身につけなければいけない表現の型があります。

次の7種類は、どのプロジェクトでも使うテンプレですので、理解しておくと良いでしょう。

- エグゼクティブサマリ

- 背景・目的

- 検討プロセス・スケジュール

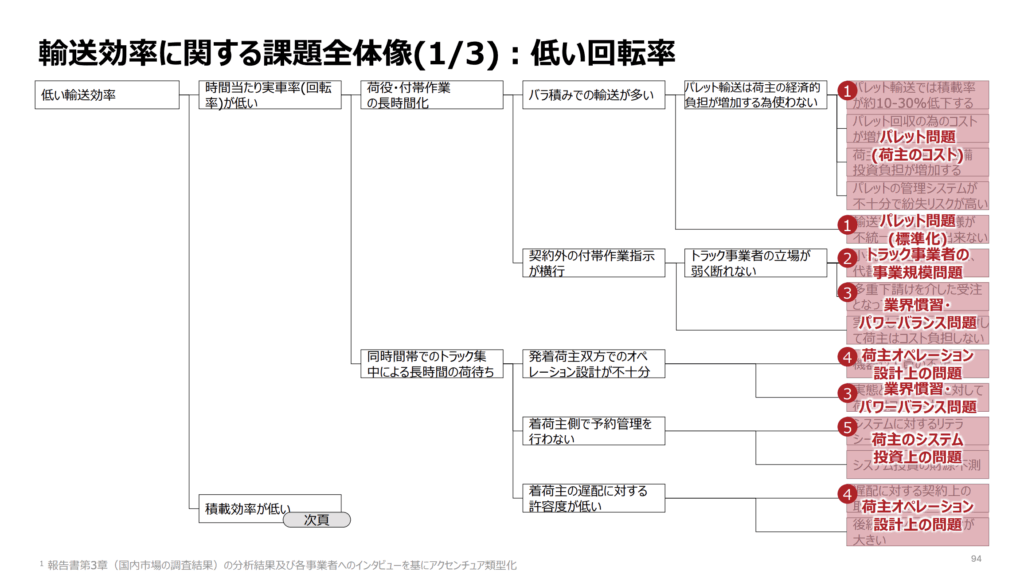

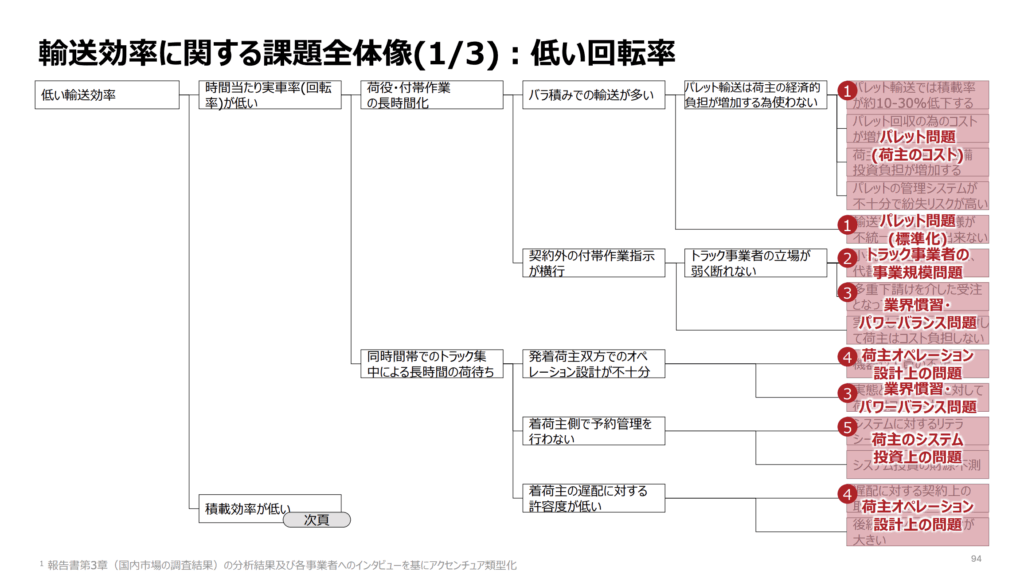

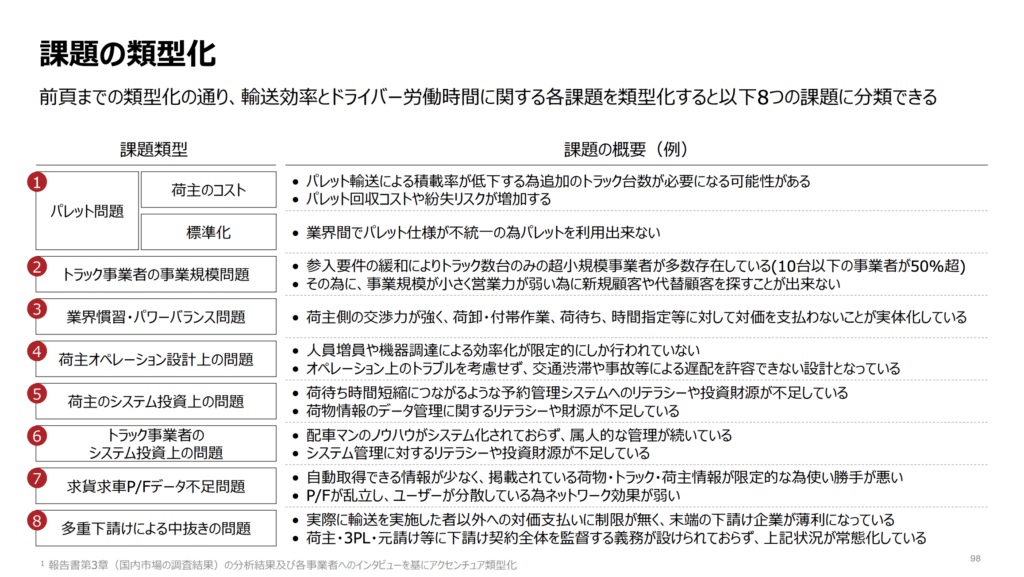

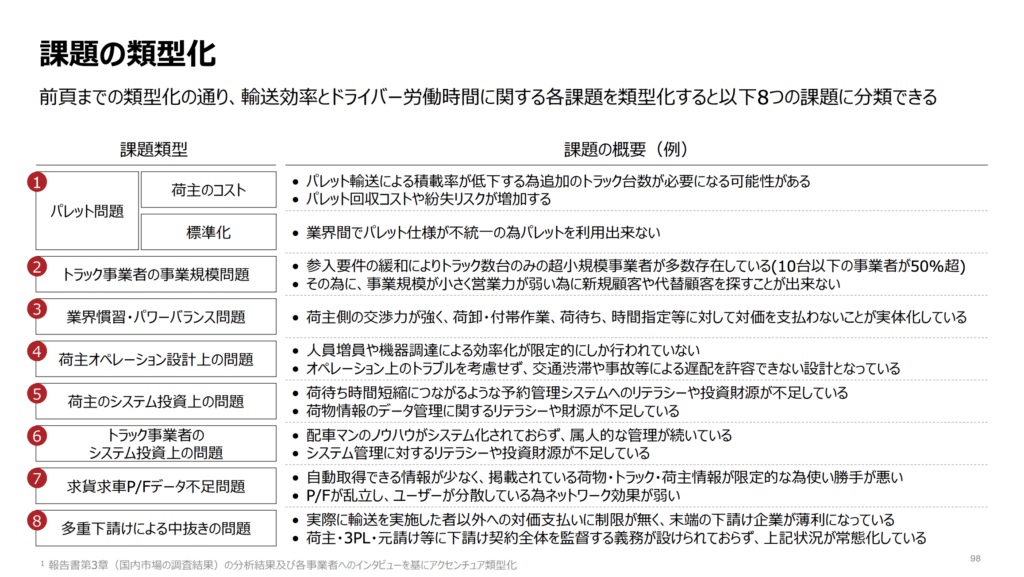

- 課題整理・構造化

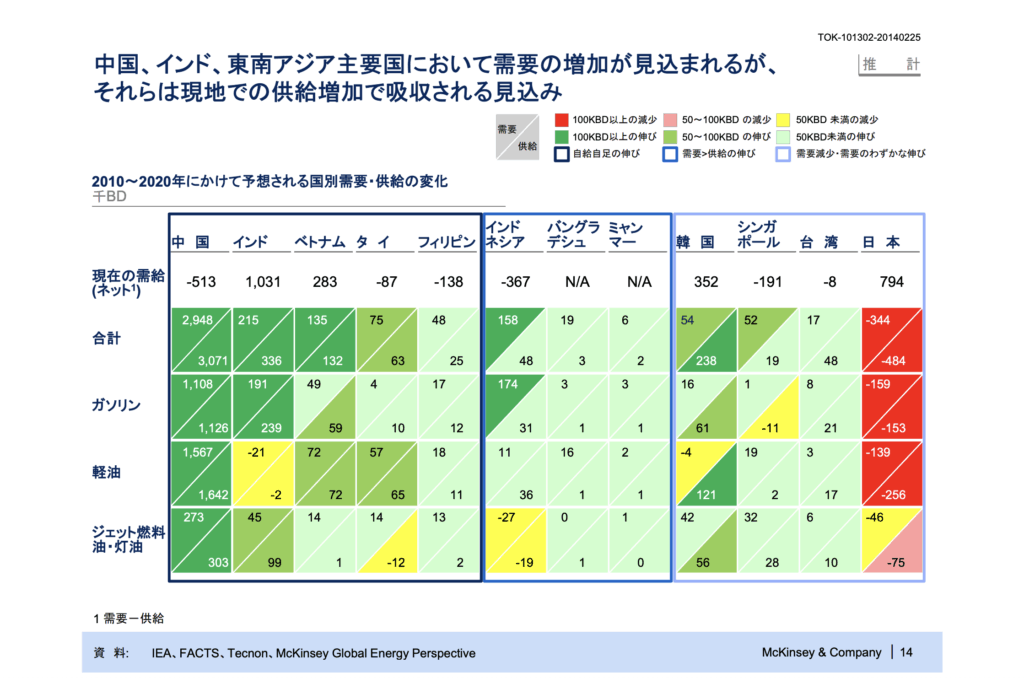

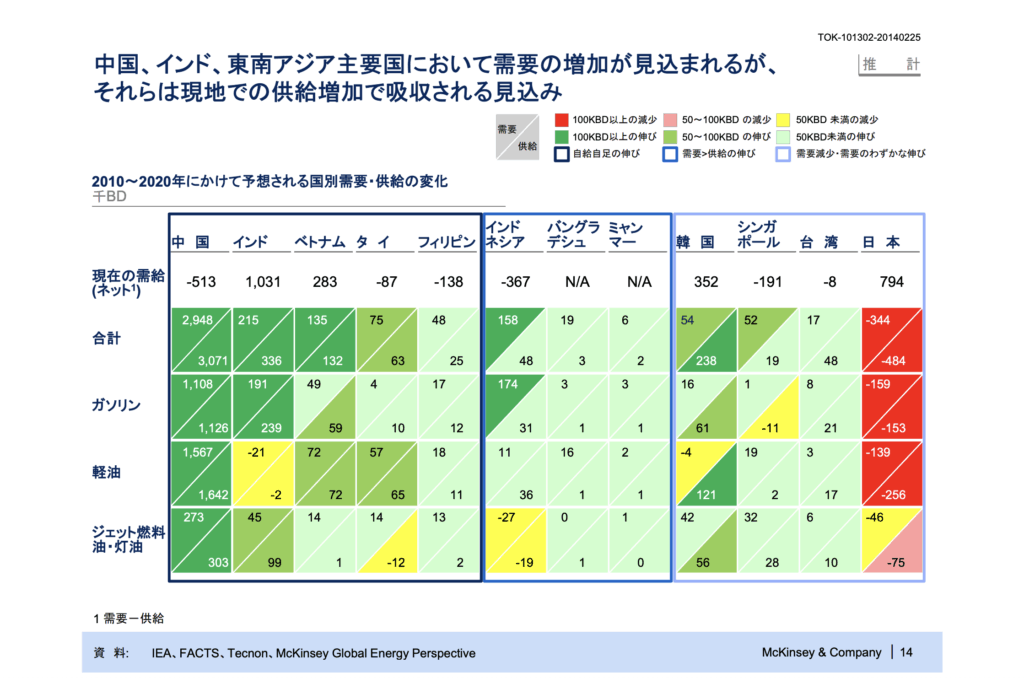

- データ分析

- 事例

- インタビューメモ

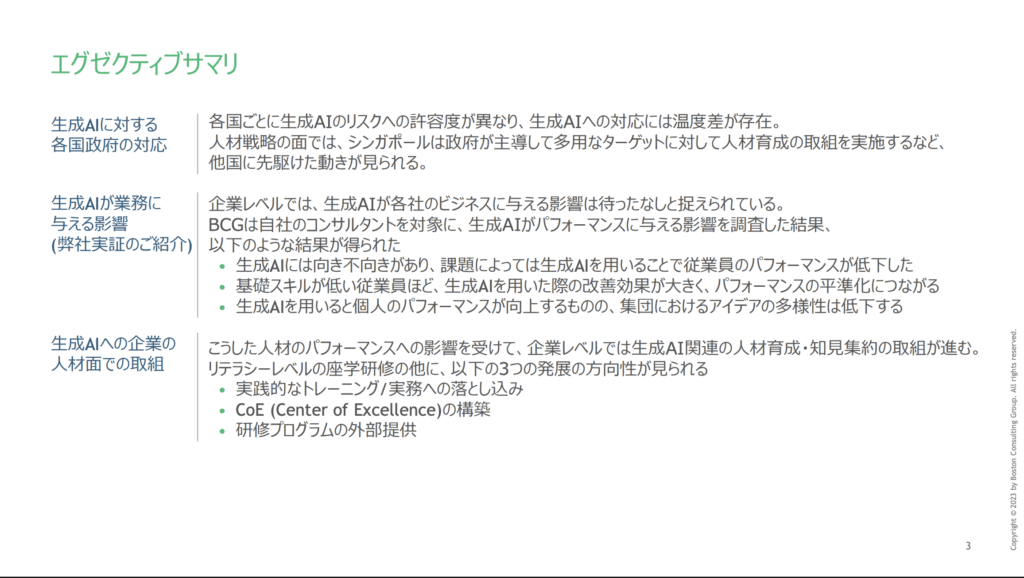

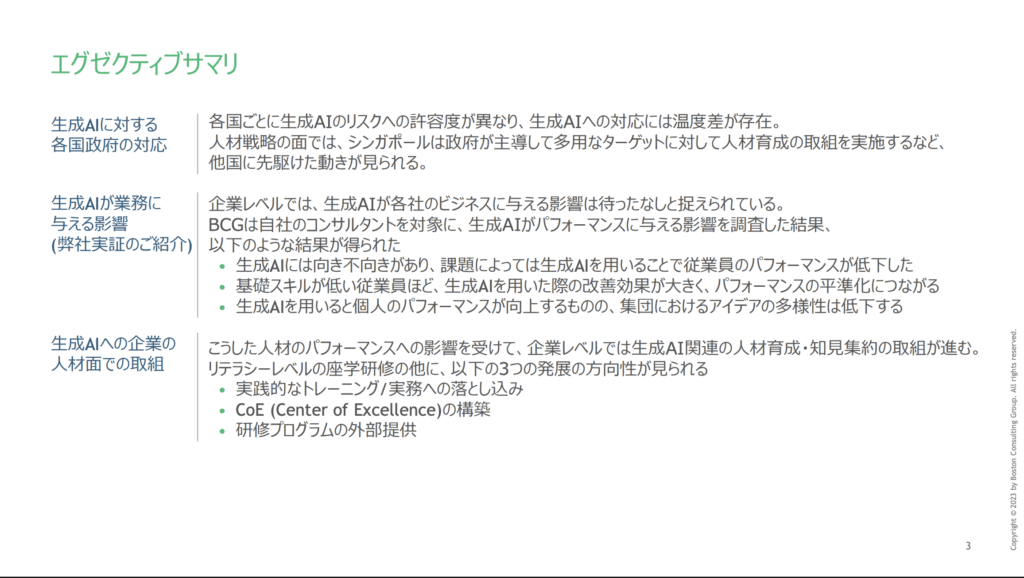

テンプレ①:エグゼクティブサマリ

一番大事なパワポがエグゼクティブサマリです。ここを言いたいが為に、膨大な分析資料は存在しています。

エグゼクティブサマリは大抵、文章形式でずらっと書かれています。装飾も最低限です。

全体がメッセージなので、メッセージがボディになったデザインになります。

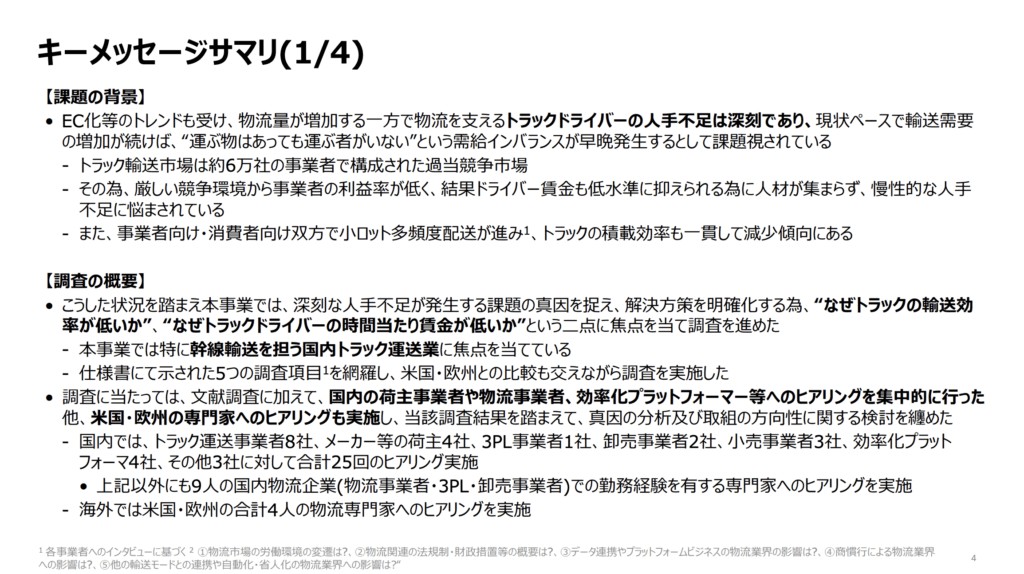

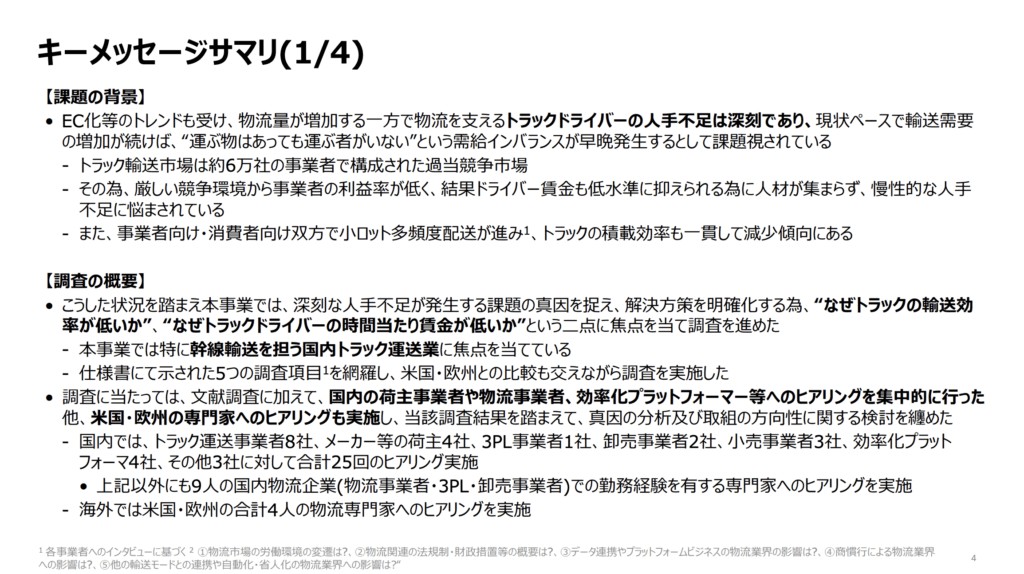

テンプレ②:背景・目的

プロジェクトの背景や目的に当たる説明パワポです。提案書やキックオフ資料に記載されることが多いパワポですね。

背景・目的のパワポもエグゼクティブサマリ同様、文章形式で書かれてることが多いです。

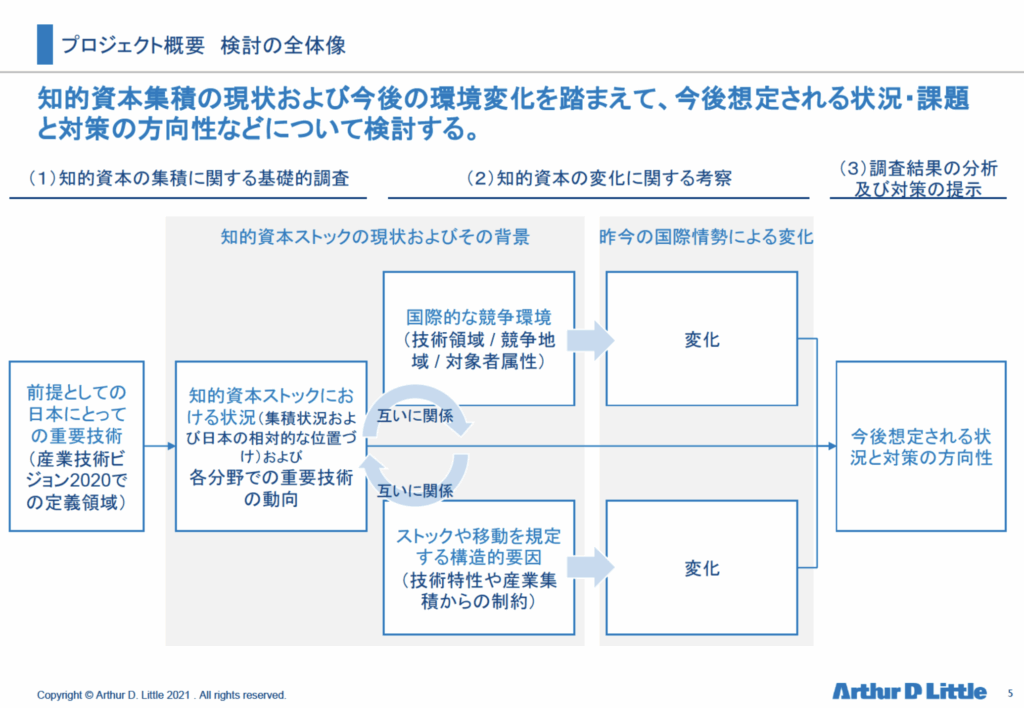

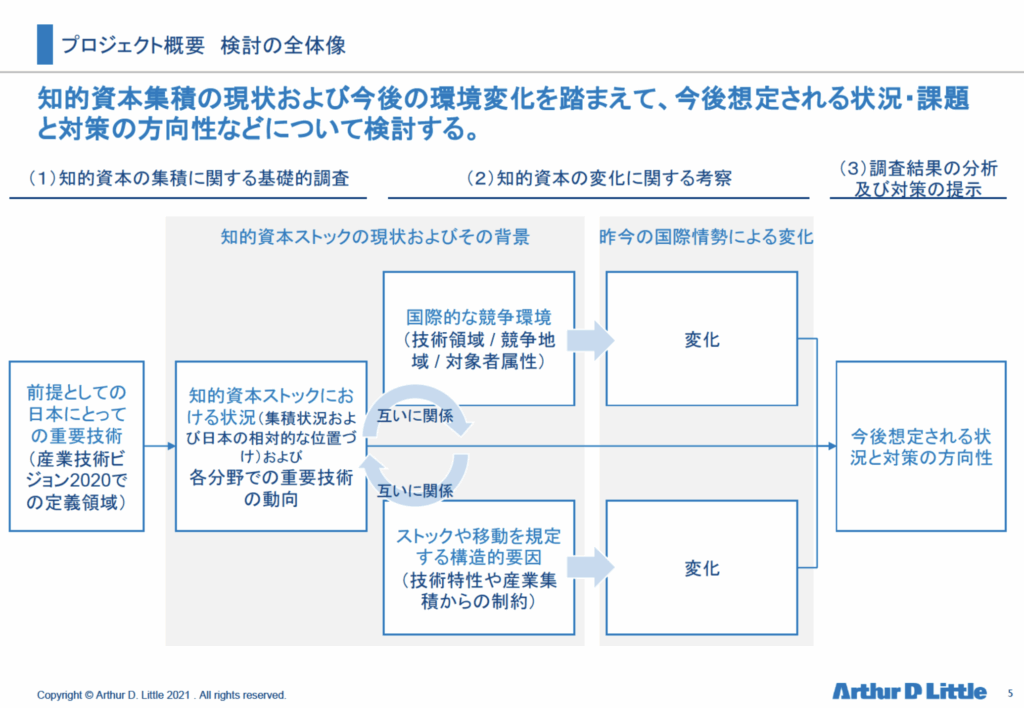

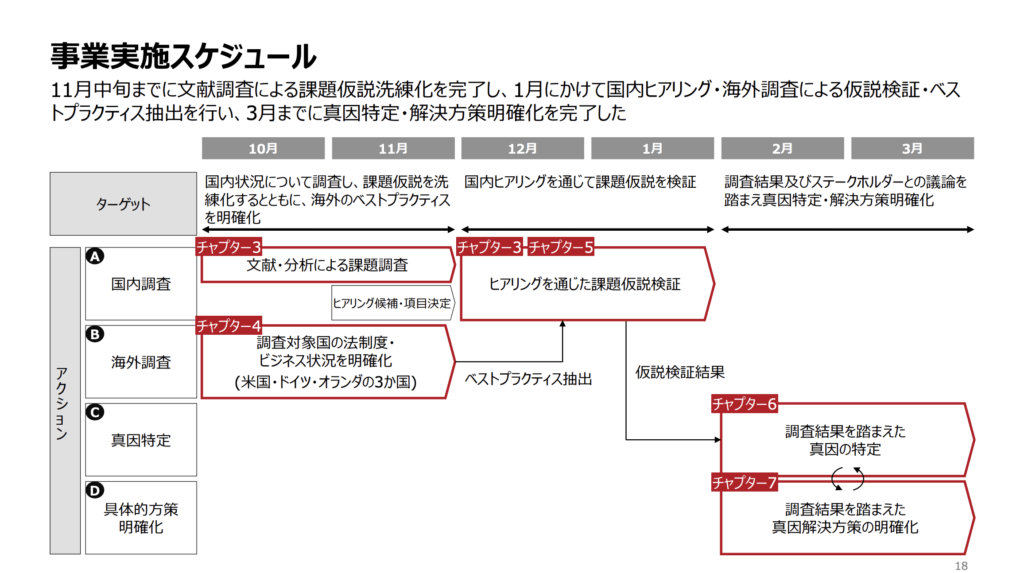

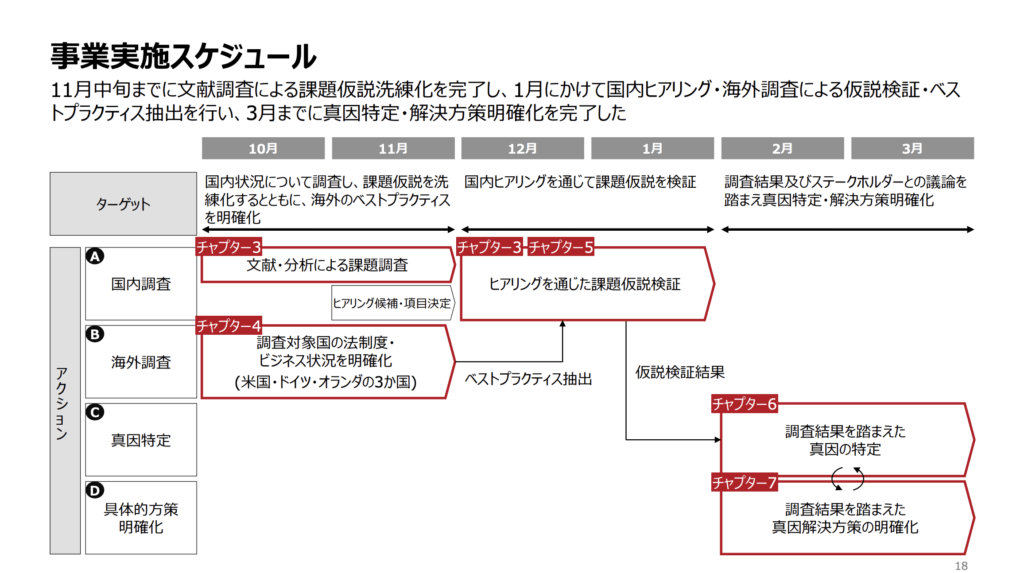

テンプレ③:検討プロセス・スケジュール

コンサルが扱う案件は、1つの正解がない問いがほとんどです。そのため、「どのように答えを出すか?」を定義した検討プロセスやスケジュールが重要になります。

提案書やキックオフだけでなく、定例会議においても活用されます。今日はどこを議論するのか?を示す時のガイドラインですね。

テンプレ④:課題整理・構造化

解くべき課題が何か?を定めることがコンサルにおいては極めて重要です。

抜け漏れなく論理的に整理する為に、ツリー構造や構造化された表形式を使うことが多いです。

いきなりパワポで書き出すと箱の数や構造を決められないので、ワードなどで事前に整理しておくことが重要ですね。

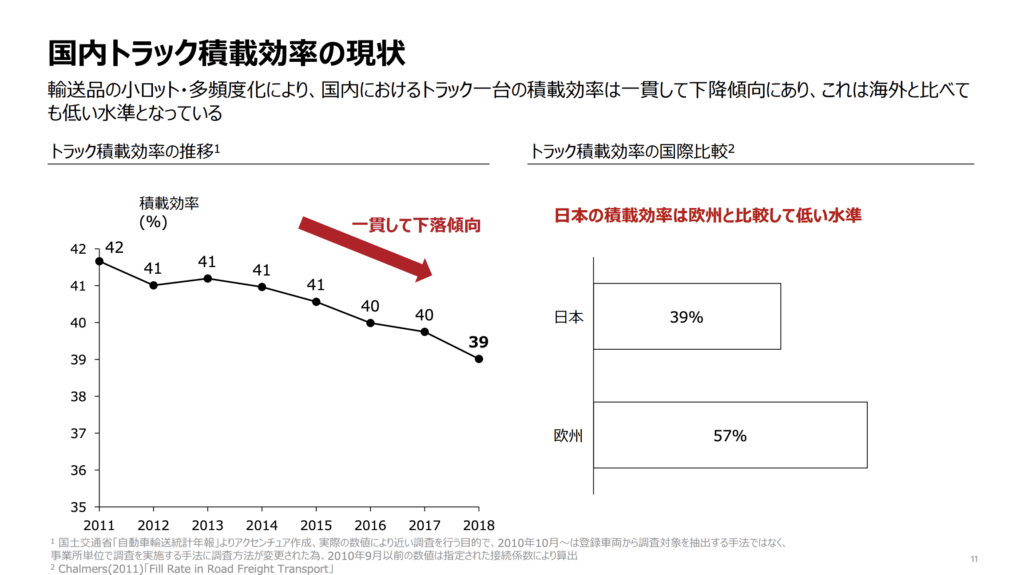

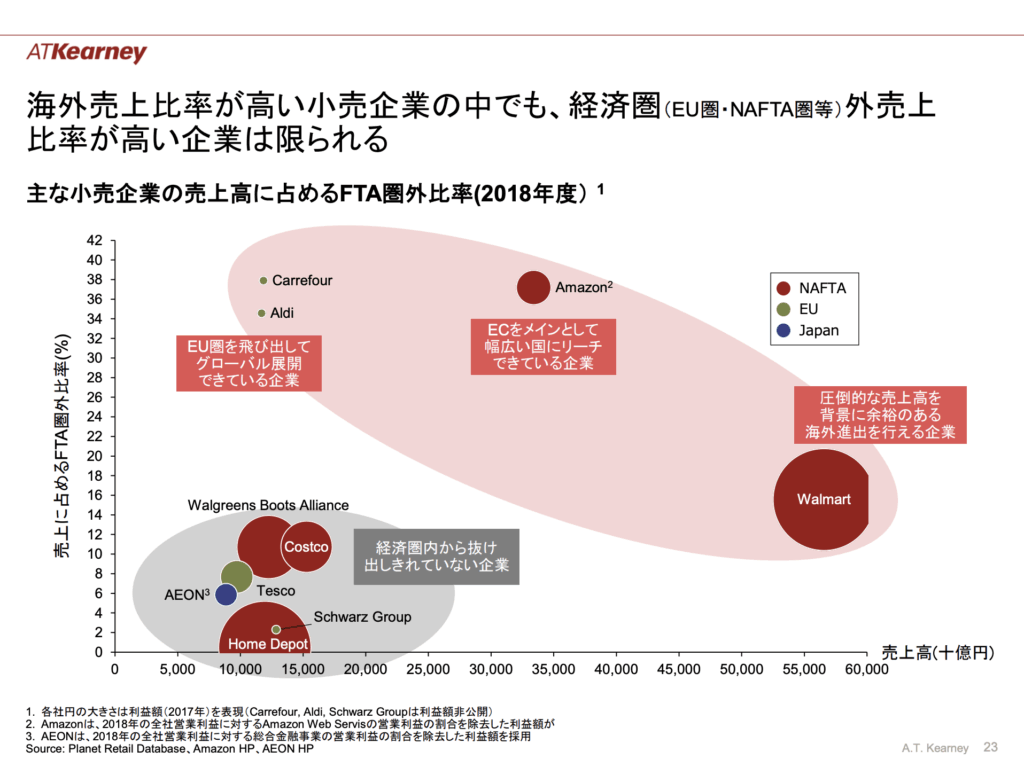

テンプレ⑤:データ分析(棒・折線・ウォーターフォール・分布図など)

最もバリエーションの型が多いのがデータ分析です。

コンサルでは定性分析も行いますが、「定量的に分析できないか?」と頭を捻ることが求められます。

多くのコンサルファームでは、パワポで綺麗にグラフを書くためにthink-cellというプラグインを入れています。

場合によっては自社でよく使うプラグインを開発しているケースもあります。

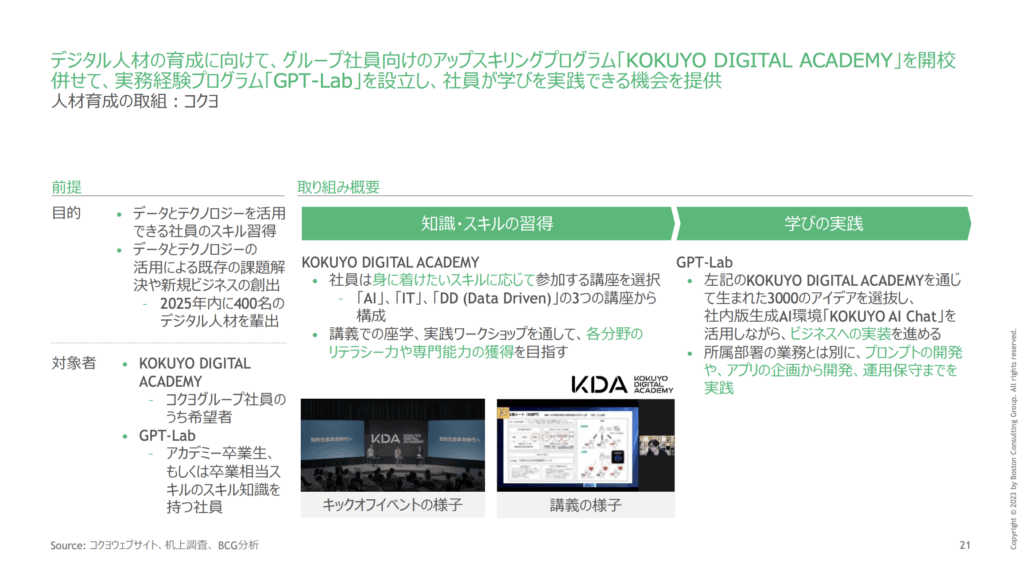

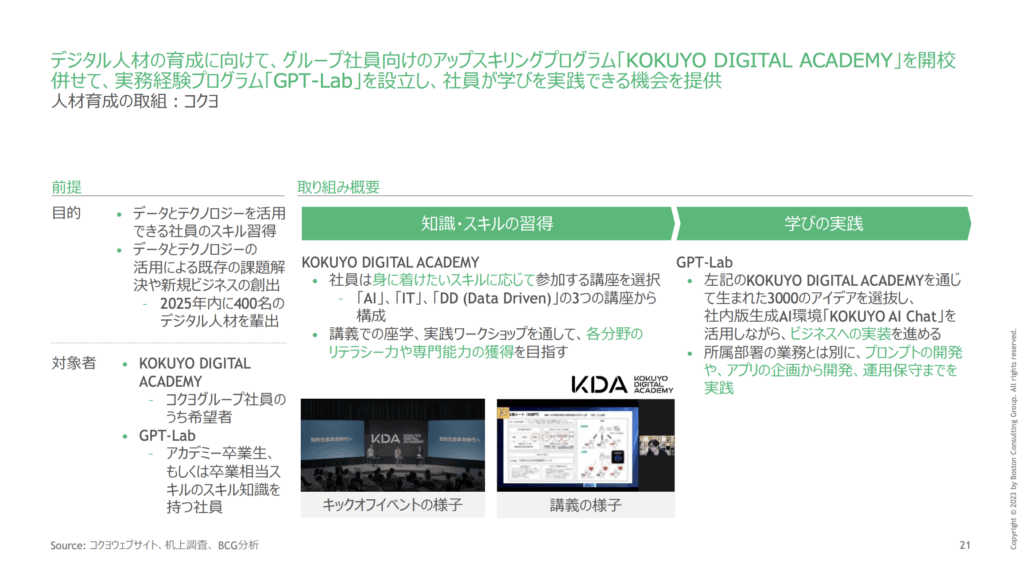

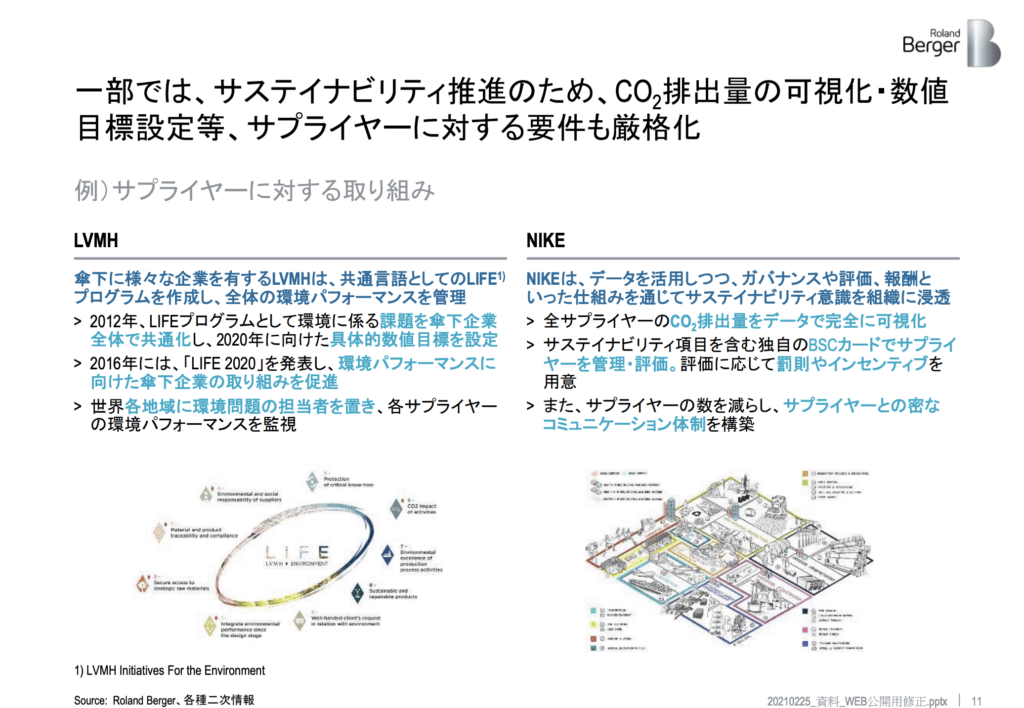

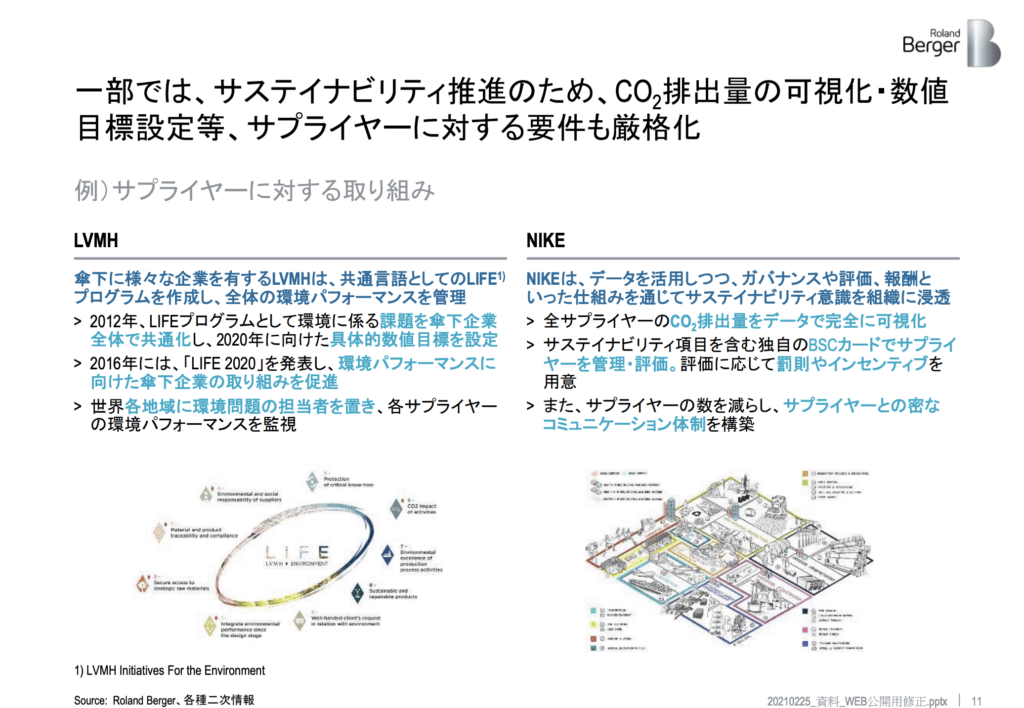

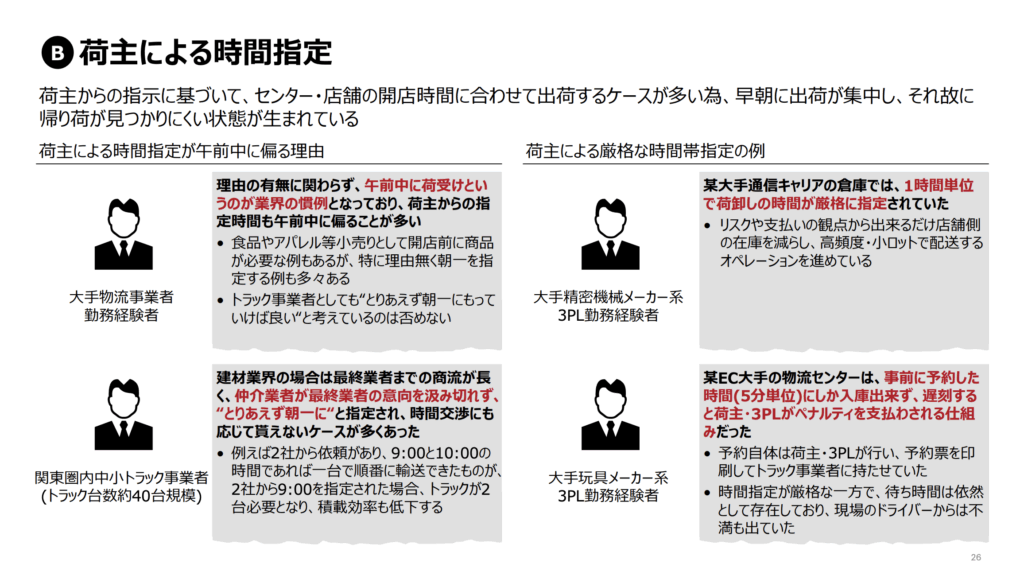

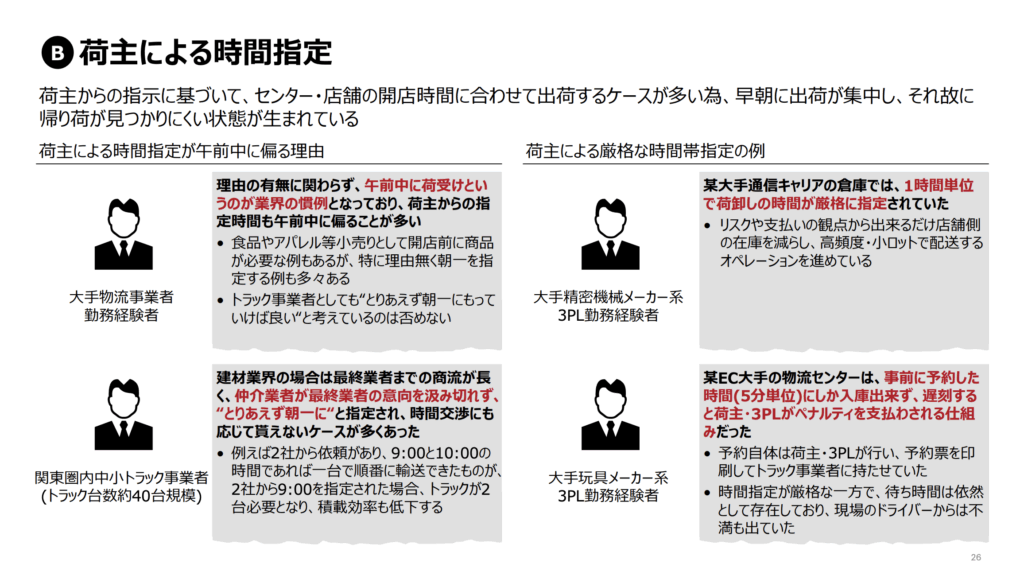

テンプレ⑥:事例

事例を定性的に分析し何かメッセージを伝えることもコンサルではよく行われます。

特に事例紙はフォーマットも固めやすく簡単なので、入社1年目の若いスタッフの最初の仕事になることも多いです。

テンプレ⑦:インタビューメモ

インタネットや文献、統計データなどの公開情報から言えることには限界があるため、コンサルでは専門家へのインタビューを通じて仮説を検証します。

インタビューといっても聞いた内容を一言一句文字起こしするのではなく、メッセージに繋がるファクトだけ引っ張り出します。

なおパワポとは別に議事メモを起こしています。こちらはワードで書かれていることが多いです。

参考になるコンサルのパワポ本

コンサルならではのパワポ本ならば、山口周 著『外資系コンサルのスライド作成術―図解表現23のテクニック』(東洋経済新報社)がおすすめです。

体系的にコンサルならではのスライド作成術について書かれているため、一通り読んでおくと実例を見た時にノウハウを吸収しやすくなるでしょう。

世の中には様々なパワポ術の本がありますが、コンサルならではのスライドの書き方の作法があるため、「コンサル」と入った本を選ぶのがポイントです。

コンサルに留まらないパワポ職人の技能

大企業ほどパワポ職人が活きる

コンサルで学んだパワポ表現スキルは、コンサル以外でも大きな価値を持ちます。

特に大企業においては、その表現スキルは大きな価値を発揮できるでしょう。

なぜなら大企業であれば、大人数との合意形成が必要不可欠だからです。意図をわかりやすく伝えるためのパワポ表現スキルは重宝されます。

昨今はコンサルに発注する大企業も多いです。

大企業の方々もコンサルが書くスライドに見慣れているため、それと同じルールに則った表現はすっと頭に入りやすくなっています。

パワポもエクセルも磨き上げれば食べていける

少し番外編ですが、パワポの表現スキル自体を究極磨き込んでいけば、それを教える講師になることや、ノウハウをまとめた書籍を出版することも夢ではありません。

例えばトヨマネ氏は、元々サントリーで働かれていましたが、SNSに上げたパワポがバズり、今では独立されて法人向け資料作成研修などで活躍されています。

他にもパワポに類似した事例では、元モルガン・スタンレーの熊野氏はエクセルの財務モデリングで同様に起業し、本を出版するなど活躍されています。

コンサルの各種スキルも磨いていけば、コンサル以外の形で世の中に価値提供することも不可能ではありません。

AI時代のコンサルとパワポ職人

自分で0からパワポを書くことから解放される未来

生成AIが進化していくと、自分で0からパワポを書くことはかなり減っていくことが予想されます。

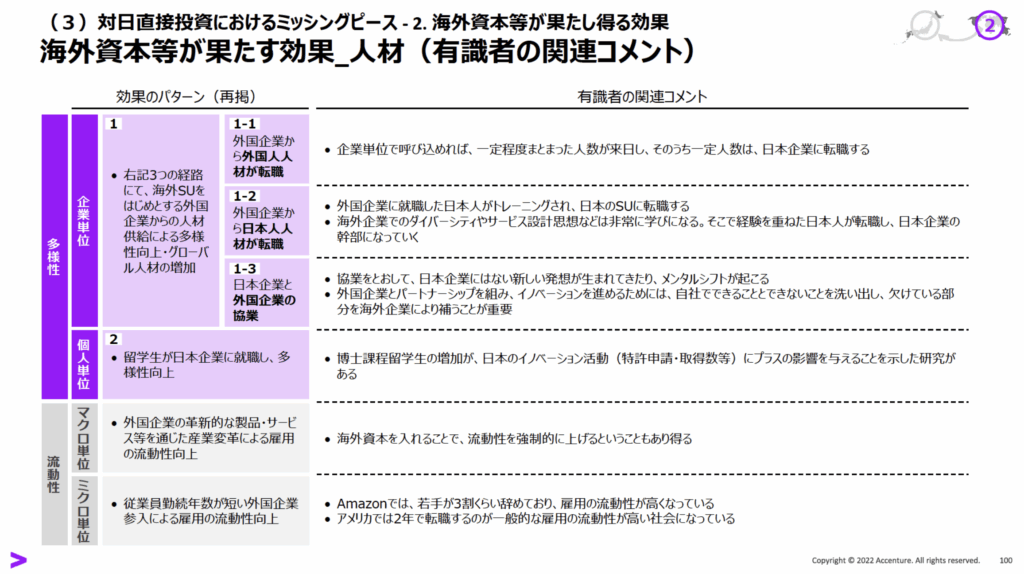

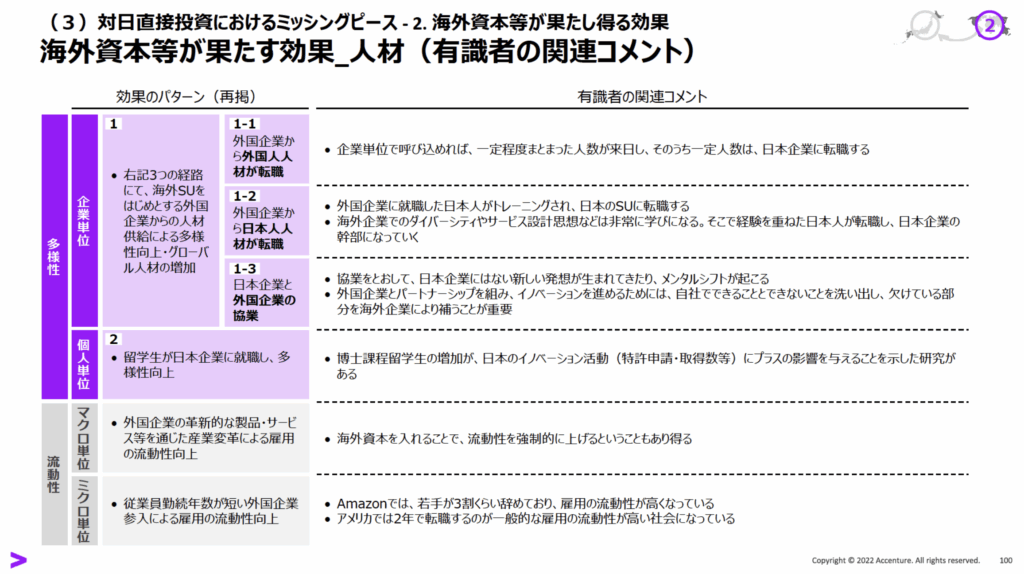

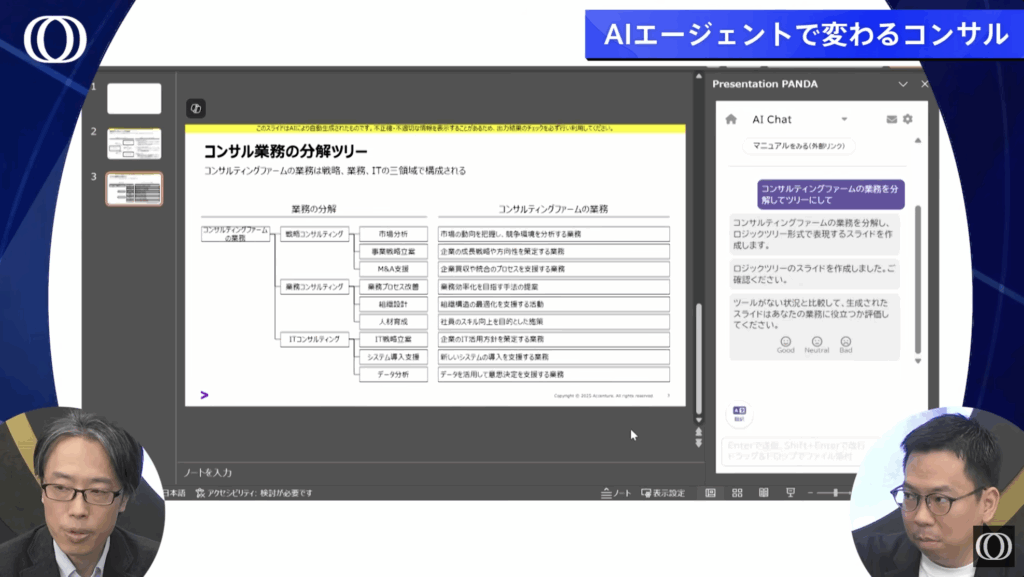

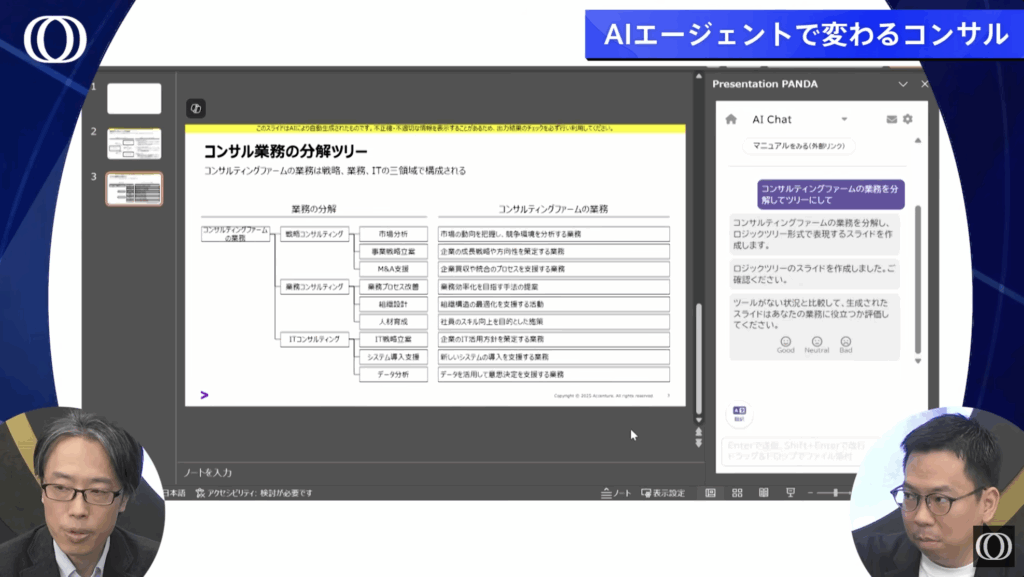

事実、アクセンチュアでは自社独自のAIを開発し、過去のアクセンチュアの提案資料やプロジェクト資料での知見も踏まえて、自動でパワポがある程度生成されるようになっています。

スライドを書くだけにとどまらず、具体的な提案ストーリーの叩き台自体もAIが生成しているとのこと。

自動化できる部分をAIによって省力化する流れは、今後より加速することが予想されます。

AI時代にコンサルに入社する意味

AIがこれだけ普及すれば、コンサルいらなくなるのでは?コンサルに今から入社していいのかな?

コンサル転職を考えている方にとって、AIの脅威は気になることでしょう。

結論、コンサルがAIに完全に代替されることはないと考えています。

なぜなら、コンサルの仕事は部屋にこもって分析したり資料をつくったりするだけではないからです。

分析1つとっても、例えばそもそもデータになっていないものを一つ一つ数えてデータ化して分析するようなことは、AIにはできません。

しかし、コンサルの働き方がこれまでとは大きく変わる過渡期であることは間違いありません。

AIで武装したコンサルタントと、そうでないコンサルタントでは、アウトプットが何十倍にも変わってくるでしょう。

どのコンサルファームもAIで業界が変わりうることわかっているので、AIの活用方法を各社模索しています。

今後コンサルに入社したいと考えている方は、各社のAIに対する取り組みの実際のレベル感を把握して、AI時代に生き残れるコンサルファームを選ぶことが重要です。

各社のAIへの取り組みレベルを確認する上で、最も効率的なのはコンサル特化の転職エージェントに相談することです。

コンサル特化の転職エージェントは、最新のコンサルの内情を知っています。

採用活動は未来を見据えて行われるため、各社がAI時代をどう予見して戦略を立てているのか、転職エージェントたちは把握しやすい立場にあるのです。

特にコンサル特化のエージェントは、複数のコンサルを横並びで比較して見れますので、より相対的に把握することもできます。

今すぐ転職したい!という温度感でなくても、関心があれば相談に乗ってくれますので、無料登録することをお勧めします。

具体的なコンサル特化エージェントの選び方を別記事にて詳しく解説しているので、ぜひお読みください。

コンサルとパワポ職人に関する総括

最後に、この記事のまとめです。

まとめ

- パワポは内容と表現の掛けあわせで作られる。パワポ職人はパワポの表現スキルが優れている人。

- パワポ職人の表現スキル+高い課題解決力=優秀なコンサル。パワポ職人は優秀なコンサルの必要条件。

- パワポ職人から一人前のコンサルになるまでの成長過程は次の4段階。

- レベル1:上司の手描きスライドを清書する

- レベル2:メッセージを踏まえてボディを描く

- レベル3:担当パートをメッセージから考えて描く

- レベル4:全パートをメッセージから考えて描く

- コンサルのパワポは、まずはストーリーと見せ方をワードで徹底的に磨く。ストーリーが固まったら一気にパワポに書き起こす

- 大企業ほどパワポ職人が活きる上、パワポもエクセルも磨き上げれば食べていける。

- AI時代は、自分で0からパワポを書くことから解放される。しかしコンサルの仕事は無くならない。

- AI時代のコンサルの形を各社は模索している。最新の情報を得るにはコンサル特化エージェントに相談することが最も効率の良い方法。

最後までお読みいただきありがとうございました。

「転職の海図」をぜひブックマークしていただけると嬉しいです。