- コンサル転職を考えているが、「コンサルはいらない」と見聞きする機会があって気になる

- 自分のキャリア、コンサルを選んで本当に良いのだろうか?

- いらないと言われる根拠や、どうしたら必要なコンサルタントになれるのか知りたい

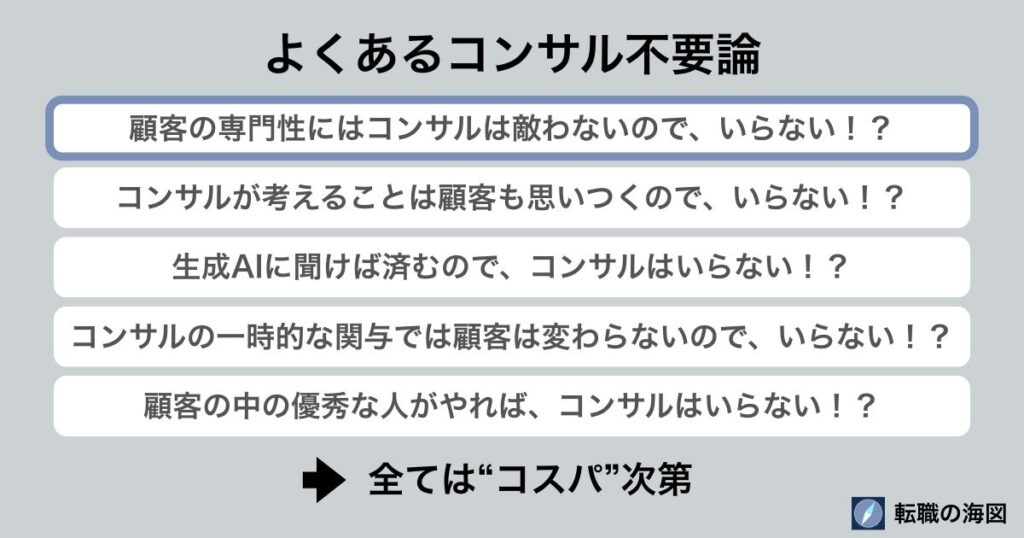

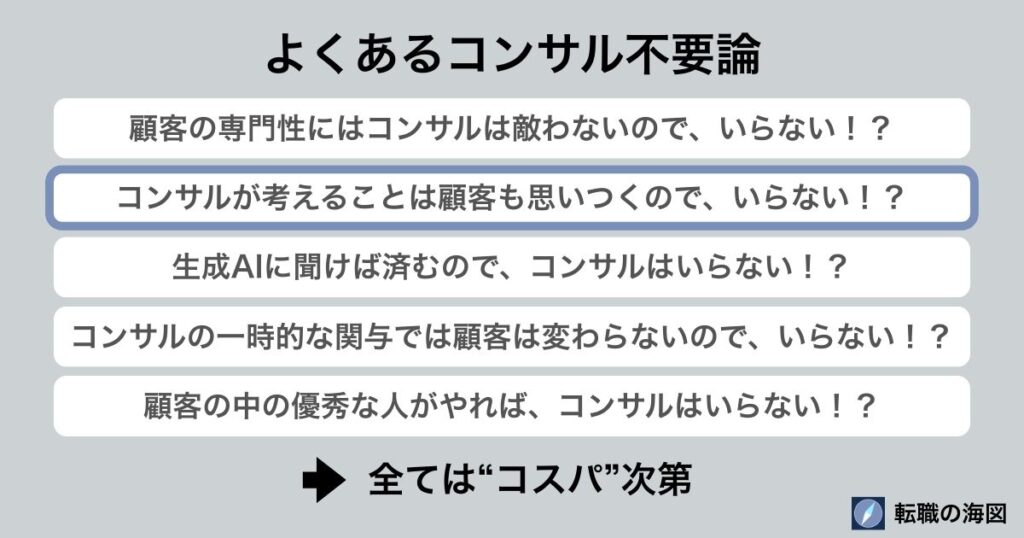

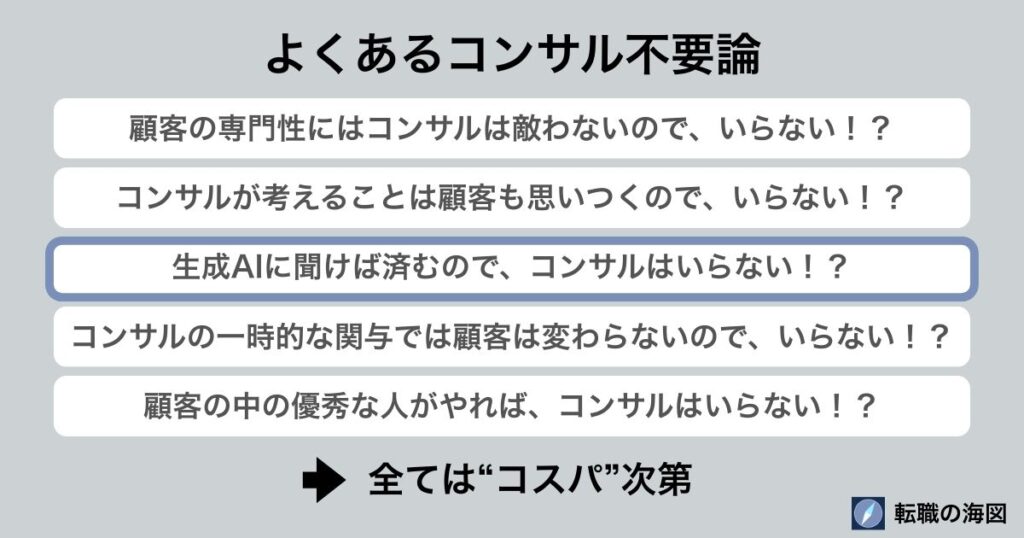

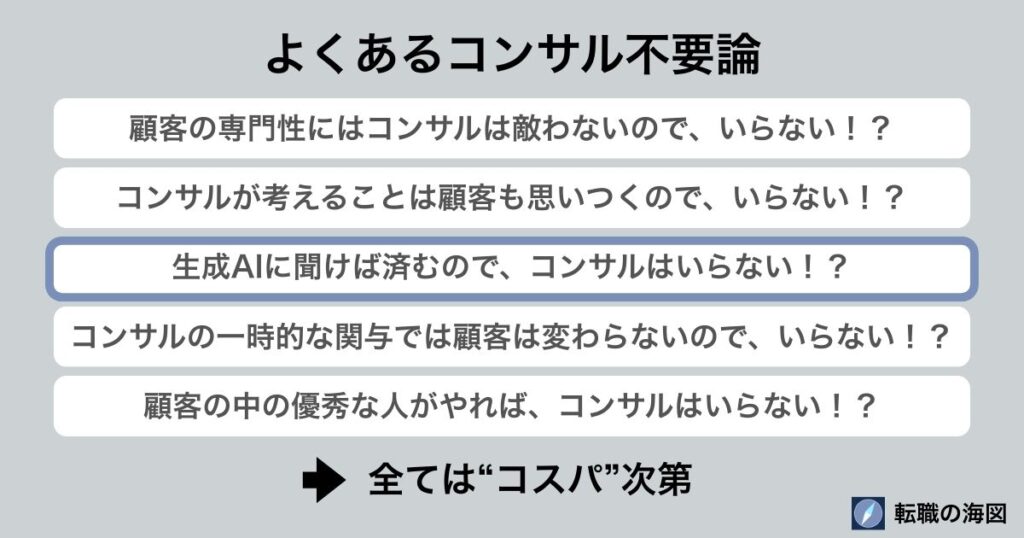

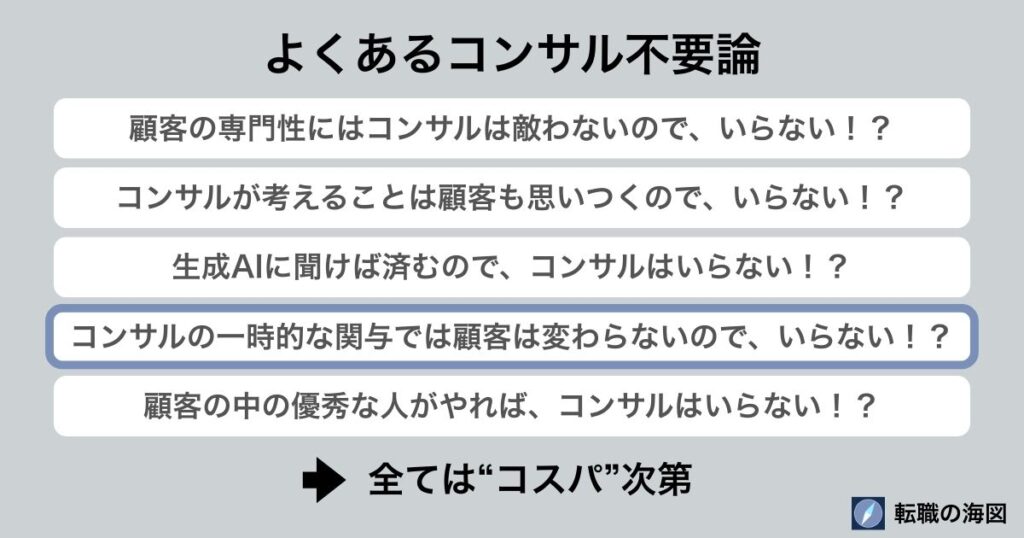

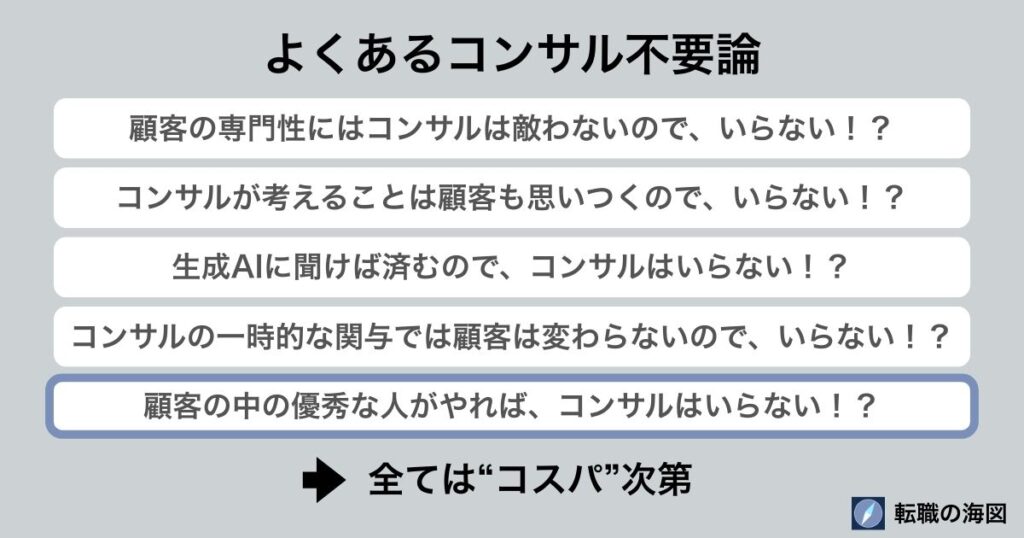

巷に溢れるコンサル不要論、「流石に僻みでしょ」と思うものから「確かにいらないかも?」と一定納得感あるものまで、様々ありますよね。

転職を考えていると、これからコンサルに行くことが本当に意味があるのか?気になる方も多いと思います。

私は新卒で外資系戦略コンサルに入社後、スタートアップでもコンサルタントとして活動。現在は日系大手メーカーでクライアントの立場も経験しています。

この記事のポイント:”コスパ・タイパのよい”コンサルは、いらないどころか、むしろ重宝される

この記事では、コンサル・クライアント双方の立場を経験した筆者の実体験を元に、巷に溢れるコンサルいらない論の背景や、いらない論に打ち勝つためのポイントを解説します。

「コンサルが思いつくことは顧客も既に分かっている」「その道のプロにコンサルが敵うわけがない」等のいらない論は、全て”コスパ・タイパ”で考えると整理できます。

必要とされるコンサルになるために、コンサル会社の選び方も解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

コンサルいらない論①:顧客の専門性にはコンサルは敵わないので不要!?

- その道のプロである顧客に、門外漢のコンサルは敵わないから、コンサルはいらないのでは?

-

顧客の専門性は関係ないです。コンサルの専門性に合致した依頼であれば価値を発揮できます。

1つ目は、顧客の専門性との兼ね合いで生じる不要論です。

「コンサルできるなら、自分でやれば良いのに」「自分で経営していない奴が、経営を語れるわけないでしょ」という論調も併せてよく聞きます。

根拠として、東京商工リサーチの発表した「コンサルの倒産が過去最多」というニュースも引用されがちです。

「経営のプロなのに、倒産している。やっぱり無能で、いらないじゃん」というロジックですね。

「専門外のコンサルが価値を発揮できるの?」という不要論は、「コンサルの専門性に合致した適切な依頼であれば価値を発揮できる」と考えることができます。

もちろんコンサルという職能の専門性を持っていないのは論外です。

しかし、顧客の専門性(例えば、顧客の属する業界知識)を超える専門性をコンサルが持つことは必ずしも必要ありません。

顧客がコンサルを雇う理由は「コスパが良いから」

顧客がコンサルタントを雇うのは、顧客自身が納得できるプランを、コスパよく得られるからです。

重要なのは、「顧客が納得できるプランで、コスパがよければOK」な点。必ずしも「顧客が思いつかないような斬新なプラン」である必要はありません。

もちろん自社で解決できないような難易度の高い問題をコンサルに依頼することもあります。

しかし、顧客からしたら「答えを出そうと思えば自分でも出せる内容」であっても全然良いのです。

なぜなら、顧客から見れば、解決したい問題を最もコスパよく解決できればOKで、コンサルはその一つの手段にすぎないからです。

顧客が抱えている問題は山ほどあります。外注できない問題も膨大にあります。

顧客自ら考えて答えが出せる問題であっても、納得できるレベルで隅々まで考え尽くすのは骨が折れるものです。

特に企業規模が大きくなればなるほど、関係者も増えます。関係者間で利害関係がぶつかることも多々あります。

多くの関係者が納得できるレベルのプランを練り上げ、合意形成をするには時間も手間もかかります。

自分が手間暇かけて考えて作業するよりも、外部に依頼したほうがコスパがいいなら、コンサルに外注したほうが得策です。

逆に自分でやったほうがコスパがいいものは、本来コンサルに依頼してはいけないのです。

コンサルのコスパ・タイパは複合的に決まる

注意点は、依頼するか否かを判断するコスパ・タイパは単純な話ではない、という点です。

仮に顧客側でやれば1ヶ月、コンサルに依頼すれば2ヶ月かかる検討の場合、これだけでコスパが悪いと一概には言えません。

顧客側がコンサルに依頼することで浮いた時間を別のことができて、全体で良い結果を出せれば問題ないのです。

コスパを考える時、コンサルの考えたプランそのものだけが結果ではない点も注意が必要です。

「顧客自身が進言するより、外部の専門家に言わせたほうが上層部が動く」というのも重要な”結果”になります。

全ては、「目的に最も効率よく辿り着けるか?」を顧客がきちんと考えていれば良いのです。

価値が発揮できている証拠に、マクロの数字で見れば、コンサルティング市場規模は2023年に2兆円以上、直近7年は年率13%で成長しています。市場の内訳は、大手の戦略・総合系コンサルが牽引している状況です。

正しい依頼のもと、コンサルが顧客に価値提供できていると言えるでしょう。

補足:「経営コンサルタントの倒産が過去最高」になる理由

東京商工リサーチの発表した「コンサルの倒産が過去最多」というニュースの要因は様々な要因が考えられます。要因の1つに「コロナ特需が終わった」という側面があります。

資格不要で誰でも今日から名乗れてしまうのがコンサルタント。

特にコロナ禍では補助金申請コンサルのノウハウ自体が生まれて界隈で広まったこともあり、雨後の筍のようにコンサルタントが勃興しました。

しかし実態は、少し営業ができて元気のいい人が、自分の周辺の人を顧客にしただけでした。

コロナが収束してしまえば、補助金は終了します。コンサルとしての本質的な優位性がないコンサルタントは仕事を取れずに倒産しているのです。

コンサルいらない論②:コンサルが考えることは顧客も思いつくので不要!?

- コンサルの考えることは顧客自身もとっくに分かっているので、コンサルはいらないのでは?

-

コンサルの考えた案そのものだけでなく、理由付けにも価値があります。

2つ目は、「コンサルの考えることは百も承知」というコンサル不要論です。

「コンサルの思いつく内容ができるなら苦労しない」「コンサルは現場をわかっていない。机上の空論だ」「”コンサルが言った”というお墨付きが欲しいだけ」という意見も併せてよく聞きます。

「コンサルの考えることは百も承知」という不要論を考える際、「コンサルは施策そのものだけでなく、理由付けに意味がある」ことがポイントになります。

見るべきは、コンサルの答えだけでなく、その理由

コンサルの出す結論は、「こうすべきです」といった答えだけでなく、綿密なロジックと裏付けのファクトがあります。

方法が複数ある場合は、選択肢の候補と、評価観点と、実際の評価結果を論理的に積み上げて説明します。

もちろん、初期仮説を立てるときは経験的に組み立てますし、やってみなければわからないことも多くあります。

しかし、仮説を可能な限りファクトを集めてロジックを積み上げて検証するのがコンサルプロジェクトの原則です。

戦略系だろうが、IT系だろうが、基本的にはファクトとロジックの積み上げは変わりません。システム導入プロジェクトでも「なぜこの仕様なのか?」という理屈が大事ですよね。

顧客側から問題にすべきなのは、コンサルが出した結論自体だけでなく、その理由付けです。

「この観点での検討が漏れている」「その理屈は、こういう理由で弊社だと成立しない」など、理由付けに対してフィードバックするのが適切なコンサルの使い方です。

コンサルタントが出した結論が、社内の人が「こうすべきだ」と思っていた内容と合致する場合も当然あるでしょう。

しかし、社内の人の発言は、他の可能性のある選択肢と徹底的に比較した上で、「これです」という結論を導いているでしょうか?比較検討した内容を、様々な立場の人から見ても論理的に納得できる説明になっているでしょうか?

もし綿密に組み上げたストーリーで分かりやすく説明したにもかかわらず、上の人が話を聞いていないのであれば、組織的な問題です。しかし、社内の人の意見は「思い付き」レベルで、十分な検討になっていないことも少なくありません。

現在日系大手にいますが、明確な理由づけがなく施策だけが並ぶ資料が多い印象です。

口頭では理由を言っているのかもしれませんが、後から見る人は理解しづらい内容になっています。

コンサルのアウトプットが、全く聞いたことがない結論である必要はありません。

大事なことは、いつ誰が見ても「論理的に妥当だね」と納得できるだけの中身が詰まっていることです。

他に良い選択肢がないなら、大変でもやるしかない

いつ誰がみても論理的に妥当な案は往々にして「それができれば苦労しない」「現場をわかっていない絵餅」という反論を受けます。

しかし、可能性のある選択肢を徹底的に論理的に詰めて検討した結果、それが最も良い選択肢なのであれば、大変でもその選択肢を選ばないといけないのです。

「誰から見ても100点満点」な答えは、あり得ません。

コンサルタントに頼めば、寸分の隙もない完璧な案が出てくると思いがちですが、幻想です。どのような施策も何かしらのデメリットがありますし、誰かが苦労することも大いにあります。

何もしないという選択肢を取れるのであれば良いのですが、本来「何もしないのはジリ貧でまずい」からコンサルに依頼をして検討しているはずです。

何かアクションが必要ならば、「大変な中で、最もマシなこと」をしなければならないのです。

なお実務において、論理的に妥当な案は複数出てきます。

なぜなら複数の案から1つに絞るために必要な情報が100%揃うことが、ほぼないからです。

データがそもそも取れない、答えを出すために時間やコストがかかりすぎる、などの様々な制約の範囲で導かれている案なので、不確実な点は必ず含まれています。

最後は意思決定者が、リスクを承知の上で複数案から1つ決めなければなりません。

コンサルいらない論③:生成AIに聞けば済むので、コンサルは不要!?

- ChatGPTなどの生成AIに聞けばなんでも答えてくれる。コンサルは遂にいらなくなるのでは?

-

生成AIで代替できない「問いの設定」と「現実世界の行動」ができるコンサルの価値が逆に高まります。

3つ目は生成AIによるコンサル不要論です。

類似した不要論には「フレームワークを学べばコンサルいらないのでは?」や「このWebサービスで分析がすぐにできるので、コンサル不要では?」等あります。

確かに、昨今のChatGPTやGeminiといった生成AIの進化は凄まじく、コンサルの働き方に大きな影響を与えています。

特にDeep Researchは長年コンサル業界にいるパートナークラスの方であっても、恐怖を感じるレベルとのこと。

しかし、コンサルが全く無価値になるというのは流石に暴論です。

確かにコンサルが提供していた価値の一部は生成AIで置き換えることが可能でしょう。

例えば、「海外の最新トレンドやベストプラクティスを伝える」のようなことは、情報自体の取得コストが生成AIで劇的に下がっている今、これまで以上に顧客価値を生みにくくなってきています。

コンサルにいた頃、私はGoogleの20ページまで全てチェックしたり、画像検索を駆使したりして、情報を隅々まで探していました。

今ではAIが数分で完了してしまい、隔世の感を覚えます。

しかし、コンサルの業務は、生成AIでなくなってしまうほど単純ではありません。

生成AIで代替できない「問いの設定」と「現実世界の行動」ができるコンサルの価値が逆に高まると考えています。

最初の問題設定が、そもそも難しい

AI自身に意思がないため、最初のきっかけとなる問いが必要です。

しかし「何に答えを出せば良いのか?そのために何を調べるのか?」を決めることが、顧客には難易度が高いのです。

問題設定の難しさは、イシューツリーや仮設思考などのコンサルの思考スキルが世の中に広く知られるようになってもコンサルタントの仕事が増え続けていることからもわかります。

顧客にとって問題設定が難しいのは、「顧客は業界に長くいて視点が狭まるから」というだけでなく、「ロジックを組み上げて、『今、解くべきは、この問い』と結論を出すことにそもそも膨大なエネルギーを使うから」というのも大きいです。

例えば、”参入すべき市場”の分析の場合。

市場規模・成長率と自社の優位性の掛け合わせで答えるというのが一般的なセオリーです。

しかし、市場をどう定義するのか?であったり、優位性という抽象度の高い項目をどのように評価するのか?は、ケースバイケースです。

様々な方法論はこれまでの歴史で開発されてきましたが、数学の理論のように厳密なものではないですし、推定も多くあります。

「顧客が理解し納得できる方法論か?」という非常に人間的な側面もあります。

問題設定は、不要論①でも解説した通り、顧客が自ら考えるにはコスパ・タイパが悪いことの1つとも言えるでしょう。

問題設定は、生成AIであってもなかなか難しいのが実情です。

AIによる問題設定が難しい理由の1つは、そもそも聞き返すというAIのニーズが世の中的に少ないことがあります。

「そもそも、今それについて考えるべきなのでしょうか?」と尋ねてくるAIが現れたらすごいですが、そのAIに聞きたいと思う人が少ないことが予想されます。

生成AIのDeepResearchがデフォルトになっていないことからも、聞き返して欲しいニーズの少ないと推察されます。

「いいからさっさと答えてよ」となるのが大半ですよね。

なおDeepResearchではユーザの問いかけに対してAIから質問されますが、あくまで最初に投げかけた問いを絞り込む質問です。問題設定の根本から見直すような質問ではありません。

AIによる問題設定が難しいもう1つの理由は、問題設定のための情報を取りきれない点にあります。

なぜなら複数の情報の組み合わせで、問いの設定や見直しがされることが多いからです。

例えば、コンサルタントがヒアリングする際、顧客の言っている内容を聞きながらも、「本当なのだろうか?」と注意しながら聞いています。

相対している顧客自身は話しているが正しいと思っているが、別の立場の人からしたら全然違う、というのは往々にしてあります。

顧客が言っていることを別のデータで調べてみたら矛盾していた、ということもあるでしょう。

生成AIは基本的に相対する人間からの情報と、すでにAIが記憶している情報から答えを出します。

受け取った情報と記憶している情報だけでは見直しに限界があるのです。

現実世界での行動とデジタル化の壁

生成AIが最後まで苦戦するであろう点は、現実世界へのアプローチの仕方です。

現在、人間が意思を持ってインターネットの世界に上げた情報しか生成AIは取り扱うことはできません。

しかし、コンサルのプロジェクトに答えを出すには、現実世界で取り扱われている情報が不可欠です。

- 実際の店舗に来ているお客さんの表情や会話内容

- 秘匿性の高い研究開発中の技術

- 現場の職人に蓄積されている暗黙知や現場の工夫 など

コンサルのプロジェクトで必要となる現実世界の情報は、社外秘や個人情報、アナログ情報など、生成AIに与えることが難しいものも多いです。情報がなければ、生成AIだけではコンサルのプロジェクトに答えを出せないのは自明でしょう。

現実世界で人と人が従来のコンピュータを使って簡単にやりとりしている情報であっても、生成AIには難しいのですね

もちろん将来的には生成AIでも取り扱えるデータが増えてきて、答えが出せる範囲が増えてくるはずです。

しかし、最後に実行を担うのは人間です。

全てがデジタルで完結する仕事でなければ、生身の人間とのウェットなコミュニケーションや、実際の現実世界に物を運んだり設置したりするオペレーションは必ず発生します。

現実世界での実行は、人型ロボットが人間に混じって社会的な役割を担う世界がくるまでは、かなり難易度が高い仕事です。

コンサルティングの仕事も、時代に合わせて変化させていくことで、価値を発揮することができます。

関連して、現場の情報を足で稼いで顧客に喜ばれた体験談を別記事に載せていますので、ぜひお読みください。

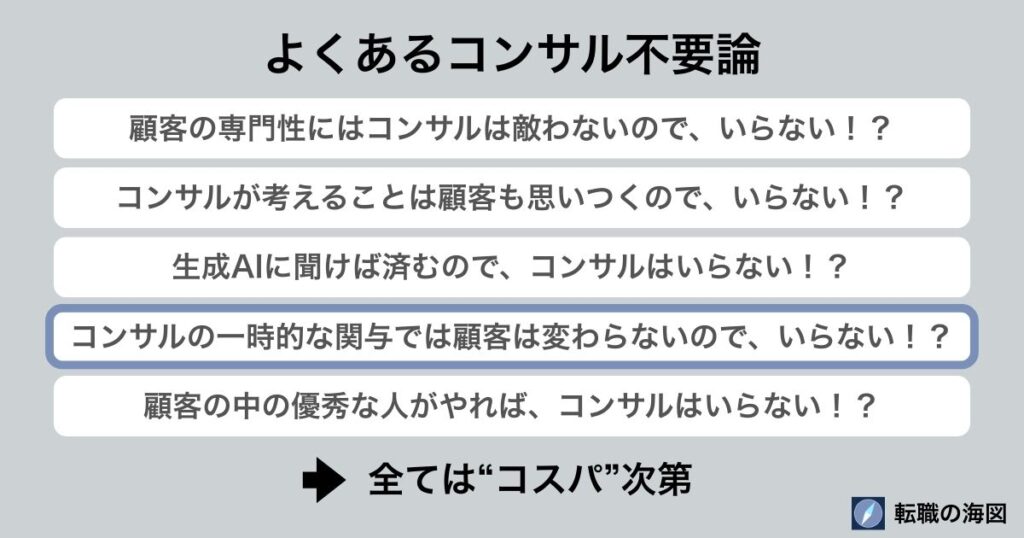

コンサルいらない論④:コンサルの一時的な関与では顧客は変わらないので、不要!?

- コンサルに頼むのは限定的な範囲。それだけで問題は解決しないので、最初からコンサルいらないのでは?

-

リーダーシップを持ち、解く価値のある問題に注力できるコンサルは重宝されます。

4つ目は、コンサルの関与度合いを踏まえた不要論です。

「コンサルはあくまで外部の人。外から組織はなかなか変わらない」「プロジェクトの限られた期間で関与しただけで変わるようだったら誰も苦労しないよ」というニュアンスを含む不要論ですね。

コンサルの限定的関与での不要論への回答は、「リーダーシップを持ち、解く価値のある問題に注力できるコンサルは重宝される」です。

顧客は、問題解決に不可欠な“リーダーシップ”を求めている

なぜ顧客はコンサルタントを雇うのか、改めて考えてみたいと思います。

コンサルを雇う理由は「コスパ・タイパ」だと私は考えています。

様々なコスパ・タイパの中で、この章で取り上げるのはリーダーシップです。すなわち、顧客はコンサルタントのもつリーダーシップに期待しているのです。

コンサルにおけるリーダーシップは、「問題解決するために、主体的に貢献する意識」と言い換えられます。

コンサルタントは頭脳労働で、切れ味の良いアウトプットを出すイメージが強いと思います。

しかし、顧客が求めているのは頭の良さだけではありません。

当たり前ですが、顧客は切れ味の良いアウトプットが欲しいのではなく、問題が解決されることを求めています。

問題解決にはものすごいエネルギーが必要になるので、解決に向けて主体的に貢献できる意識を持った仲間を多く集める必要があります。

しかし、主体性を持った人は、社内ではそう簡単には集まりません。特に大企業であれば変化を嫌う人やフリーライダーが多いことは、残念ながら事実でしょう。

社内で主体性を持つ人を集めるにはコスパが悪いのでコンサルタントの出番になるのです。

リーダーシップを持つ人、すなわち「問題解決のために、自身ができることに主体的にフルコミットする人」ならば、社内外という垣根や、期間の短さは本質的に関係ありません。

どんな状況下であっても問題解決のために行動できる人がリーダーシップのある人だからです。

もちろん外部のコンサルタントが顧客企業に入り込んで問題を解決することはハードルが多くあります。

コンサルを雇った顧客担当者自身はコンサルを信頼しているかもしれませんが、他の部署は「またコンサルかよ」と訝しんでいることも多々あります。短いプロジェクト期間でコンサルは価値を発揮しなければなりません。

厳しい環境の中でもリーダーシップを発揮できることが、必要とされるコンサルタントか否かの分かれ道と言えるでしょう。

限られた期間だからこそ、解く価値がある問題に注力

コンサルタントは「限られたプロジェクト期間の中で、何に答えを出したら顧客にとって価値があるのか?」をシビアに考えて提案します。

最終的に顧客が成し遂げたいことを支援するのがコンサルタントの仕事です。

しかし、コンサルタントに頼むような事案は、短期間で最終的な成果が得られるような小さい話はほとんどありません。特に大企業が依頼するようなプロジェクトは大掛かりなことも多く、何年もかかる場合もあります。

達成するには時間がかかるからこそ、最初の1歩目に解くべき問題はどこか?を見極めることに注力します。

顧客の成し遂げたいことは、究極は企業価値の向上です。コンサルタントは、企業価値の向上にどう寄与するのか?を丁寧に紐解いて、今解くべき問いを設定します。

よく「解くべき問題の見極めにとにかく時間をかける」と言われるのは、「解けない問題」だけでなく「解けるが意味のない問題」を避けるためでもあるのです。

小さい期間でも意味がある問題に答えを出すことで、顧客の信用を得られ、継続案件につながります。

コンサルタントも商売ですので、継続して案件獲得できるように尽力します。新規顧客をただひたすら焼畑的に刈り取り続けることは決してありません。

1回のプロジェクトは3ヶ月の短期間かもしれません。

しかし、その3ヶ月の積み上げで得た信用によって、何年も支援するというのがコンサルの価値提供のあり方です。

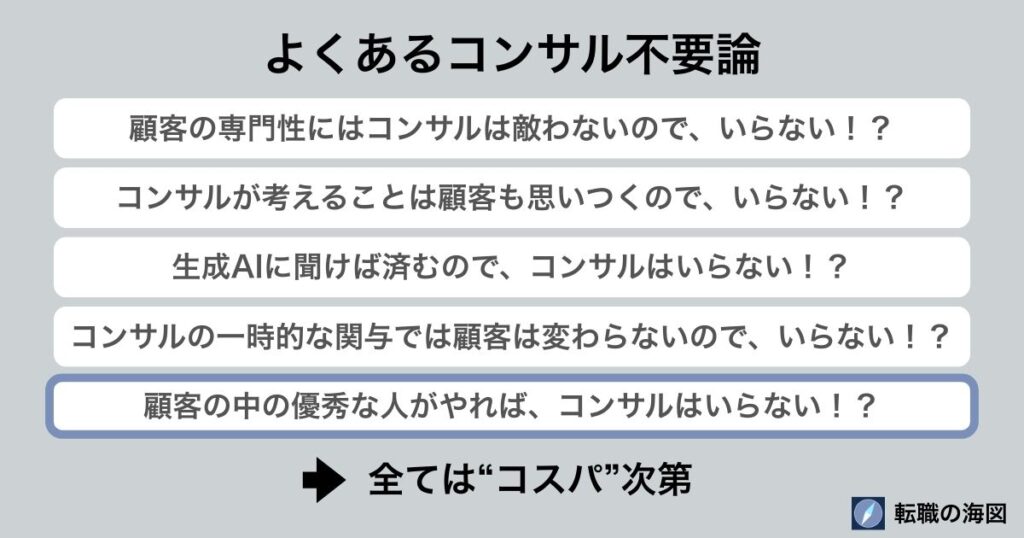

コンサルいらない論⑤:顧客の中の優秀な人がやれば、コンサルは不要!?

- 顧客企業の優秀な人にやってもらう方が色々都合が良いはず。結局コンサルいらないのでは?

-

大企業でも優秀な人は一部。優秀な人に仕事が偏るので、コスパ・タイパのよいコンサルこそ必要です。

最後の不要論は、優秀な社員や組織に関するものです。

「本当に重要な案件であれば、コンサルがやるより自分たちでやって知見を貯めた方がいいのでは?」や「社内の優秀な人がコンサルから学んでしまえば、コンサルいらなくなるのでは?」という不要論もこの類ですね。

大企業であっても、優秀な人は一部で、彼らに仕事が集中します。結果、優秀な人は手一杯のため、コスパが合うのであればコンサルは歓迎されるのです。

大企業でも優秀層は一部で、優秀層は多忙

大企業であれば、難関大学を卒業した人が多く集まっていて、コミュニケーション能力も高い優秀な人が多いイメージがあるでしょう。しかし、残念ながら現実は優秀な人ばかりではありません。

2−8の法則、聞いたことがある方も多いと思います。

上位2割の人が、全体の8割の成果を生み出している、と言われる経験則です。

私の周囲でも2−8の法則が当てはまる印象です。これだけ一般的に言われる法則なだけあって、多かれ少なかれ、他の大企業も同じような状況なのでは?と推測しています。

2−8の法則が成り立つ以上、優秀な2割の層に仕事が集中します。

もちろん優秀なので、膨大な仕事量をこなせてしまうのですが、多忙であることは間違いありません。

【私の実体験】

- 私はこれまで、新卒で外資系戦略コンサル、スタートアップ、日系大手メーカーと転職してきました。

- 日系・外資、大手とスタートアップと様々な環境で仕事をした経験を踏まえると、大手だからといって全員が優秀なわけではないと感じています。

- 特に今いる大手メーカーでは、前例のないことや、不確実性が高い中で進まないといけないことへの耐性が低い人が多い印象です。新規事業を立ち上げることをミッションに負っている人が集まる部署にもかかわらず、です。

- 自身の専門分野は確かに詳しいのですが、それ以外になると、「私は門外漢なので、わからないです」と言ってきます。

- わからないなりに考えて欲しいと依頼しても、「より詳しい人に聞いた方がいい」「それはそちらで考えてくれないと進められない」という方が残念ながら少なくありません。

- ツテで他の事業部の優秀な方を探して話に行くと、非常に話の理解は早いのですが、「今やっている仕事で手一杯」と言われることが大半です。

結果、コスパ・タイパが合えば歓迎される

企業の中で優秀な方々は多忙で、主要事業で重要な役割を担っています。主要事業を伸ばすことに全力を注いでいます。

一方、コンサルに依頼するようなプロジェクトは、基本的には非定常業務です。主要事業を伸ばすことに直接関係すれば良いのですが、すぐに業績に関係しないテーマも多々あります。

例えばシステム導入プロジェクト。導入で明確なコストダウンが図れる場合もあれば、中長期的に効果が出てくるものもあります。

結果責任を負っているマネジメントは、優秀な方を主要業務から引き剥がして、非定常のプロジェクトに参画させるという判断をなかなかしづらいでしょう。

もちろん、社長自ら陣頭指揮を取り、社運をかけて各部署のエースを集めて推進するようなプロジェクトであれば問題ありませんが、そのレベルのテーマであることは流石に多くはありません。

結果、優秀層に釣り合うだけのコンサルタントであれば、コスパが合うので歓迎されます。

コンサルのプロジェクトの中には、コンサルの持つ知見を顧客側に移管して欲しいというパターンもあります。顧客が学び終えてしまえば、そのテーマに関するプロジェクトは終了です。

しかし、企業として成長していくためには必ず何かしらの課題が発生します。

大手コンサルは支援メニューも豊富ですので、他のテーマでコスパ・タイパが合うものがあれば、顧客は喜んで外注するのです。

「コンサルいらない」を防ぐには顧客の協力も重要

コンサル不要か否かは顧客の依頼次第

お気づきの方も多いかもしれませんが、コンサル不要論はコンサル側の問題だけではありません。

「コンサルなんていらない」となってしまうのは、半分は顧客の依頼方法やスタンスの問題です。

「コンサルにふわっと丸投げすれば、あとは勝手にやってくれる」と思っている顧客が残念ながら一定います。

その他にも「コンサルに依頼すれば、思いもよらないような素晴らしい案が出てくるはず」という幻想を抱いている方も少なくありません。

間違った使い方をすれば、欲しいアウトプットは当然出てきません。

もちろんコンサルタントはプロとして、顧客に足らない部分があったら引き出す問いかけをしなければいけません。

顧客に言われてないから知りません、というスタンスはリーダーシップに欠けています。

しかし、そもそものコンサルに対する考え方の前提がズレてしまっている顧客がいることも、不要論を生み出す原因だと考えています。

相対する担当者がコンサルの使い方を分かっていても、他の部署の人は分かっていなくて「コンサルいらないよね」となってしまうケースもあるのです。

コンサルキャリアを積むなら、良い依頼をする顧客がいる所

コンサルでのキャリアを考える方は、そのコンサルファームの顧客を知ることが重要です。

なぜなら、適切な依頼ができる顧客かどうかで、コンサルの必要・不要に大きく影響を与えるからです。

良い依頼ができる顧客がいる、ということは、良い依頼を引き出せるパートナーや営業担当がいるとも言えます。

キャリアアップする上で、優秀な上司と働けることは大きくプラスになるでしょう。

顧客を知る、と言っても具体的な企業名は守秘義務でオープンにできないことがほとんどです。

しかし、顧客属性や案件属性を知ることで、適切な依頼がされているかどうかをある程度推定することができます。

例えば、顧客が払う1プロジェクトの費用の相場。

大手戦略ファームであれば、安くても数千万円の契約になります。数千万円となると、大企業であっても事業部長や部門長など役職が高い層の決裁が必要になります。その分求められるレベルも高くなりますが、顧客としても本腰をいれるプロジェクトになるので、きちんとした依頼になりやすいと言えるでしょう。

一方、1,000万円を切るようなプロジェクトだと部課長レベルでの決裁が可能になる範囲です。大企業であれば、年度末の予算消化で使われるような金額感でもあり、何となくの依頼も数千万円に比べれば増えがちです。(もちろん1,000万円でもきちんとした依頼は沢山あります。)

どのような顧客と付き合うことが多いのか?を詳しく知るには、コンサル業界専門の転職エージェントに聞くのが最も確実です。

転職エージェントは、複数のファームと付き合いがあることがほとんどですので、コンサルファーム間の比較も可能な所もメリットでしょう。

- 「今すぐ転職するつもりはないんだけど…」

-

ご安心ください。転職エージェントは、キャリア相談だけでも快く応じてくれます。

もしあなたがコンサル業界に向いていないと判断されたり、現時点であなたに合う良い求人がなかったりすれば、彼らは自社の評判を守るためにも、無理な転職を勧めてくることはありません。 - 「転職する気がないなら、面談やコンサル案件の紹介を丁寧にしてもらえないのでは?」

-

心配には及びません。キャリア面談や求人紹介をしないと、彼らも向き不向きが判断できないので、登録すれば一定サポートしてもらえます。

もちろん、転職エージェントの登録からキャリア相談、面接対策といった一連のサポートは無料で利用できます。

別記事で解説しているので、ぜひお読みください。

【総括】「コンサルなんていらない」という不要論はコスパ・タイパ次第

最後に、この記事で論じた不要論への回答をまとめて終えたいと思います。

- その道のプロである顧客に、門外漢のコンサルは敵わないから、コンサルはいらないのでは?

-

顧客の専門性は関係ないです。コンサルの専門性に合致した依頼であれば価値を発揮できます。

- コンサルの考えることは顧客自身もとっくに分かっているので、コンサルはいらないのでは?

-

コンサルの考えた案そのものだけでなく、理由付けにも価値があります。

- 生成AIに聞けばなんでも答えてくれる。コンサルは遂にいらなくなるのでは?

-

生成AIで代替できない「問いの設定」と「現実世界の行動」ができるコンサルの価値が逆に高まります。

- コンサルに頼むのは限定的な範囲。それだけで問題は解決しないので、最初からコンサルいらないのでは?

-

リーダーシップを持ち、解く価値のある問題に注力できるコンサルは重宝されます。

- 顧客企業の優秀な人にやってもらう方が色々都合が良いはず。結局コンサルいらないのでは?

-

大企業でも優秀な人は一部。その一部に仕事が偏るので、コスパのよいコンサルこそ必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。