- コンサルから色々提案されたけど、なんか怪しい。頼むべきなのだろうか?

- コンサルになりたいので転職や独立を考えているが、「怪しい」と思われないためにどうしたらいい?

経営コンサルタントを始めとして、起業コンサル、マーケティング・SNSコンサル、はたまた恋愛コンサルまでジャンル問わずコンサルタントが溢れています。

これだけ多くのコンサルがいると、当然「怪しい」「胡散臭い」と評されるコンサルもいますし、本当に悪意のあるコンサルタントもいるのが現実です。

しかし、元外資系戦略コンサルの身としては、依頼希望の方には良いコンサルに依頼していただきたいと考えています。

コンサルになろうと思う方が変に気後れするのは非常にもったいないと感じています。

怪しいコンサルと怪しくないコンサルの分かれ道は、業務内容・成果物の具体性です。

この記事では新卒で外資系戦略コンサルに入社し、現在は日系大手メーカーに勤める筆者が、コンサル・クライアント双方の経験を踏まえて「怪しい」コンサルの見極め方や依頼方法を徹底解説します。

ぜひ最後までお読みください。

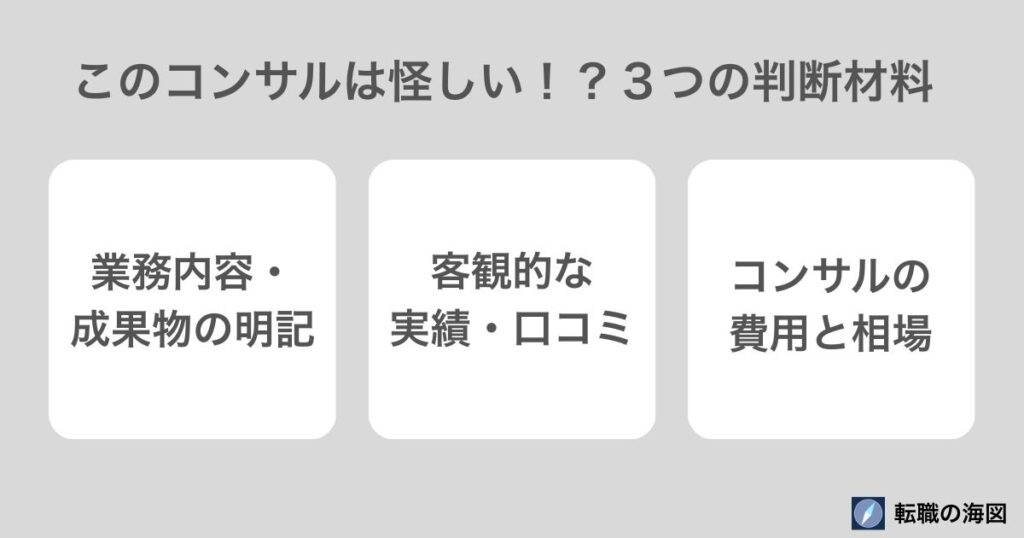

このコンサルは怪しい!?3つの判断材料

怪しいコンサルとそうでないコンサルは次の3つで判断できます。

- 業務内容・成果物が具体的に契約書に明記されているか?

- 実績・口コミを客観的に把握できるか?

- コンサル費用が相場から大きく乖離していないか?

可能な限り3つとも依頼する前に情報を集めて判断したいポイントです。

順番に解説します。

判断材料①:業務内容・成果物の明記

1つ目の判断材料は「業務内容・成果物が具体的に契約書に明記されているか?」です。

どのようなコンサルであっても契約段階で必ず確認することができるため、非常に重要な判断材料です。

例えば、「コンサル期間中のサポート」というのが業務内容としてあったとします。

コンサルと会話し始めの頃ならともかく、契約書ベースで会話する段階になった際は業務の具体化が必要です。

- そもそも何をサポートしてくれるのか?

- コミュニケーションは対面orメール?

- 頻度はどの程度か?

- サポートの上限回数はあるのか?

文章を読んだだけで何をするのか判断つく内容であるか?をチェックしましょう。

怪しいコンサルの場合、大抵は業務内容や成果物が「ふわっと」しています。

「柔軟に対応するために具体化せずに書いています」「共通の雛形で、皆これで契約しています」など、それっぽい理由をつけて曖昧な記載にしてくるかもしれません。

しかし、いざ契約するとコンサル側に都合よく解釈されて、最低限しかやってくれないこともしばしばあります。

とにかく可能な限り曖昧さを残さないことが重要です。

具体的にどの業務にお金を払っているのか、どのような成果にお金を払っているのか、シビアに見ましょう。

コンサルに対して「業務内容や成果物を具体化して欲しい」と伝えた時の反応を見るのも、見極める判断材料になります。

判断材料②:客観的な実績・口コミ

2つ目の判断材料は「実績・口コミを客観的に把握できるか?」です。

業務内容や成果物に比べて、そもそも「情報が手に入らない」可能性があるのが実績や口コミです。

そのため怪しいかどうかをチェックする2番目の判断材料と置いています。

当然、コンサル側は自分を売り込むために、これまでの実績や顧客の評価をアピールしてきます。

しかし、都合よく解釈されていたり、捏造が0でないとも言い切れないです。

可能な限り客観的な情報を集めて判断しましょう。

客観的な情報から実績や口コミを確認する方法は様々あります。

- Xでコンサルの名前を入れて、評判を見る

- Google Mapの星評価や口コミを見る

- コンサルティングを受けた側が発表している情報を見る(例:PR Timesなど)

- コンサルティングを実際に受けた人をコンサル側から紹介してもらいインタビューする

もちろん情報が手に入らないことも多々ありますが、やらないよりマシです。

1点注意点は、客観的に実績を証明できるものがほとんどないケースがあることです。

独立したてのコンサルタントの場合もあれば、秘密保持契約で内容を公開できない場合もあります。

客観的な実績が確認できないからといって「怪しい」とは限りません。

やはり重要なのは、契約書に記載されている業務内容です。ここがキチンとしていれば、実績のなさは多少大目に見ても良いでしょう。

判断材料③:コンサル費用と相場

3つ目の判断材料は「コンサル費用が相場から大きく乖離していないか?」です。

コンサルティングという仕事が出始めの頃ならまだしも、これだけ様々なコンサルティングが生まれている現代では、大抵のコンサルにはある程度の相場感があります。

その相場から乖離している場合、何かしらの理由があるはずなので確認しましょう。

最もわかりやすく相場と比較するには、同業他社の金額も調べることです。ホームページ等に書いていなければ、実際に問い合わせて相見積もり的に聞くと良いでしょう。

引越し業者と同じですね。

また、コンサル費用の総額だけでなく、そのコンサルタントの単価と稼働時間に分解してみることも1つの手段になります。

例えばコンサル費用の総額が月100万円の場合。

人月単価が100万円の人を100%稼働させれば100万円です。逆に人月500万円の人を20%稼働させても100万円です。

同じ100万円と言われても、単価や稼働時間を見れば意味合いが全く変わってくることがわかります。

人月100万円というと、いわゆる個人コンサル中でジュニアな人の単価です。ジュニアの人を100%使う場合、作業者に近いようなサポートになります。

逆に500万円というと、個人コンサルでもそこそこ単価の高い、マネージャークラスです。しかし20%しか稼働しないので、がっつりとした分析作業などをお願いすることは難しく、壁打ちや簡単な資料作成だったりします。

判断材料①との合わせ技で、「この業務内容、本当にこの稼働時間でできるのだろうか?」「高度なアドバイスをしてくれるという割には単価安すぎないか?」と判断することができます。

見積をもらう際、内訳として単価と稼働率に分けてもらう依頼をしてみましょう。

このコンサルは怪しい!?よくある質問

誰でも名乗れる=怪しい!?

コンサルタントになるためには資格がいらないので、誰でも名乗ればコンサルになれます。

弁護士や会計士と異なり公的な資格がないだから怪しいと言われることがあります。

しかし、「誰でもコンサルを名乗れるから怪しい」「公的な資格がないから怪しい」ということはありません。

この理屈が通用するのであれば、有名大手のコンサルティングファームに所属しているコンサルタント全員が怪しいことになります。

本物のマッキンゼーのコンサルタントを、「怪しい」と言う人はいないですよね。

もちろんマッキンゼーという看板は誰でも勝手に名乗って良いものではありませんが、公的な資格ではありません。

有名大手コンサルティングファームは、3つの業務内容をどれも満たしています。

もちろん中小企業診断士や税理士、公認会計士など国家資格を持っていれば安心材料にはなります。

しかし、資格の有無だけでなく、過去の実績や今回の業務内容をきちんと精査することも忘れてはいけません。

成果コミットしない=怪しい!?

「コンサルは成果コミットしない」ということで怪しいと評されていることがあります。

この時に注意すべきは「成果」の定義です。コンサルがコントロールできる成果か否かで、怪しさが決まります。

コンサル大手ほど、そもそも「売上を50%UPさせます」のような最終ゴールに対するコミットはしないことが多いです。

なぜならコンサル自身の力ではどうしようもないケースが出てくるためです。

実務的には、コントロールがしやすいところにコミットすることが大半です。

例えば「売上を10億円にします」ではなく、「売上が10億円狙えるプランを考えます」のようなイメージです。

売上10億円狙えるプランは考えれば出すことができます。

コンサルがコントロールできる範疇で具体的な成果にコミットするケースは怪しくないと言えます。

逆に、コンサルの力だけではコントロールしきれない成果をコミットしている場合、怪しいのでは?と疑った方が良いです。

ただし、コントロールしきれない成果をコミットしている場合でも、「目標未達なら返金します」のような条項が契約に入っていれば問題ありません。

無形商材=怪しい!?

「コンサルは無形商材だから怪しいのでは?」という疑問もよく聞きます。

結論、コンサルは無形商材だから怪しいという論理は不自然です。

無形商材とは、物質的な形を持たない情報やサービスのことです。アプリなどのソフトウェアや、デジタルコンテンツ、保険、人材派遣など様々です。

様々な無形商材がビジネスとして成立している中で、コンサルの無形商材だけが怪しいというのは論理が飛躍しています。

「いや、無形商材と称しているのは、コンサルが対面で口だけでアドバイスをすることだ」という反論もあります。

ではスポーツのコーチや、心理カウンセラーも怪しいのでしょうか?彼らも口でアドバイスしていることがほとんどですが、これだけで怪しいというのは決めつけすぎですよね。

結局、どんなアドバイスをもらえるか?が重要。すなわち業務内容次第なのです。

その業務内容が、そのコンサルタントのこれまでの実績に応じて、妥当な金額であれば無形だろうが怪しくありません。

判断材料で論理的に判断することが重要です。

怪しいコンサルか判断しきれない時の依頼方法

業務内容や実績など、可能な限り判断材料を集めても「絶対に安心」はありません。

どこかに「怪しさ」や「不安」があるかもしれませんが、頼んでみたい気持ちもあるでしょう。

その場合、次の3点に注意することでリスクを最小限にすることができます。

- 業務内容・成果物を具体的に文章に残す

- 少額でできる範囲で依頼する

- 支払いを業務完了後にする

業務内容・成果物を具体的に文章に残す

1つ目の対策は「業務内容・成果物を具体的に文章に残す」です。

判断材料①でも述べた業務内容や成果物に関し、契約書に書かれていれば良いのですが、個人対個人の場合、ふわっとしてしまうケースも0ではありません。

仮に契約書がない場合であっても、必ず業務内容や成果物を文書に残すことを忘れないようにしましょう。

メールなどでも最悪構いません。

とにかく文章化しておくことで、言った言わないを避けることができます。

口頭ベースでも契約は成立するのですが、トラブル時に契約内容を証明する材料がないことに苦労します。

手間がかかりますが、口頭で会話した場合であっても「メールで具体的に文章形式で改めて書いてください」と依頼しましょう。

コンサル側が書いてくれない場合、依頼したい業務内容を自分でメールで書いて送り、「この内容で問題ありません」という返信をもらうことでもOKです。

トラブル時には大きな助けになってくれるでしょう。

少額でできる範囲で依頼する

2つ目の対策は「少額でできる範囲で依頼する」です。

コンサル側はあの手この手を使って、コンサルティングの金額を釣り上げてきます。

例えば料金プランを複数並べる手法。

梅プラン:月10万円、竹プラン:月30万円、松プラン:月100万円のように3つ料金プランがあった場合。

梅と竹しかない時と、梅・竹・松の3つのプランがある場合を比較すると、松プランがあることで竹を選ぶ人が増えることがわかっています。

コンサルタントは様々な理屈づけが上手い人たちです。気づくと高いプランを選んでしまいたくなります。

ここで重要なのは、依頼者側は意思を持って、全部無駄になってもいい金額内で発注することです。

1回のコンサルティングでうまくいくケースなどほとんどありません。そのコンサルタントがよかったなら、継続で何度も発注すればよいのです。

支払いを業務完了後にする

3つ目の対策は「支払いを業務完了後にする」です。

当然支払う契約は結ぶのですが、タイミングを業務完了後にするのです。

先払いしてしまうと、途中で全然ダメだと気づいた場合にも軌道修正が厳しくなります。

コンサル側もすでにお金を受け取っているので、顧客の依頼に対して真摯に対応するインセンティブが薄れます。

特に継続案件を取らないような1回ポッキリのようなコンサルティングの場合、顧客が満足しようがしまいが、コンサルのビジネス的には影響がないため、対応してくれません。

しかし、業務完了後の後払いにしておけば、1回ポッキリのコンサルであっても、そのお金を得るために動かざるを得ない状況になります。

どうしても折り合いがつかない場合は、先払いで50%、完了後に50%など、とにかく業務が完了するまで支払わない方法がないか、交渉すると良いでしょう。

また、何をもって「業務完了」と判断するのかも重要です。

客観的に判断できる完了条件なのか、よく確認しましょう。

怪しいどころか本当にダメなコンサルだった時の対応

まずは契約内容の確認

「お願いした内容と違う…」と感じた場合、契約書の内容を確認してください。

契約書がない場合、メール等で残している文面を確認しましょう。

重要なことは、具体的にどこが期待値と異なるのか、言語化することです。

その上で、「契約にはこう書いてあるが、今の内容では不十分なので是正してほしい」と冷静に会話をしましょう。

悪意があるコンサルでなければ、是正してくれます。

一方、契約書を再確認したところ、契約書に依頼者自身の期待値をうまく文面に表しきれていないケースも出てくることもあります。

この場合は、契約書の範囲外はコンサル側は対応する義務はありません。

しかし、悪意のあるコンサルでない限り、コンサル側も顧客に満足してほしいと思っていることが大半です。

記載内容の解釈の範囲内で可能な限り対応してもらえないか相談すると良いでしょう。

支払う前なら一旦ストップ

「契約書や文面に記載している内容にも関わらず、依頼しても対応してくれない…」

怪しいコンサルの場合、依頼内容に対して働きが不十分な場合があります。

もし再三の改善依頼に関わらず対応してくれないのであれば、費用を支払わないことが重要です。

支払ったものを取り返すのは非常に手間がかかります。最悪、依頼者側が手間を面倒に思い泣き寝入りするケースもあります。

払う前にストップすることで、コンサル側が逃げることを防ぐことができます。

その上で、依頼内容を完成させるのか、はたまた完成させられないから減額するのか、交渉することが重要です。

弁護士や消費者センターに相談

自分で交渉するには限界もあります。そのような時はプロに頼むことも1つの方法です。

弁護士も相談だけであれば5,000円程度から受け付けてくれますし、消費者センターであれば無料です。

ただし、実際に交渉を代行してもらうフェーズになると数十万円かかってくるケースも。

取り戻せる損失とのバランスで依頼するかどうかをジャッジすることになります。

結局払わないといけない場合は、勉強代として割り切ることも1つです。

特に初回の発注金額は、勉強代と思える金額内に留めておくことが重要です。

【コンサル希望者向け】怪しいコンサルと思われない方法

転職や起業でコンサルタントになろうと考えている方向けに、怪しいと思われないための方法を解説します。

大きく有名大手のコンサル会社に就職するのか、中小のコンサル会社や個人のコンサルになるのかで、考え方が変わってきます。

有名大手法人の場合:基本は問題ないが注意点も

マッキンゼーやBCG、アクセンチュア、デロイトなど、誰もが知るような有名大手のコンサル会社に就職・転職する場合、基本的に怪しいと思われることはありません。

まず業務内容や成果物は、契約書できっちりと定義されます。

具体的なプロジェクトの提案書には、どのようなプロセスを、いくらでどのくらい期間かけて行うのか記載されています。

また実績や口コミも簡単に得られます。コンサルティングフィーの相場も大手であれば役職ごとに目安値があります。

3つの判断材料に照らし合わせて、怪しいと思われる要素はありません。

しかし、怪しいとは思われなくても、「なんかちょっと胡散臭いよね」とネガティブに思われてしまうことは、大手でもありえます。

詳しくは別記事にて解説していますので合わせてお読みください。

中小や個人の場合:判断材料の3ポイントに要注意

逆にあまり知名度がないブティック系のコンサル会社に就職・転職する場合や、個人でコンサルを行う場合は、判断材料の3つのポイントに注意が必要です。

真っ先にできることは、業務内容・成果物を具体的に契約書にすることです。

自分がコンサルタントとして何を顧客に提供しているのか、改めて深く考えるきっかけにもなります。

実績や口コミはなかなか最初の頃は難しいです。安く受ける代わりに事例として紹介して良い契約を顧客と結ぶなど、工夫しながら実績を増やしていきましょう。

コンサル費用についても、相場感を調べて大きく乖離させないか、乖離させる場合はそれだけの付加価値があることを顧客に説明する意識を持ってください。

例えば、「コストを10億円削減をできたら1億円ください」という成果報酬型の提案をすることは、顧客にとっても価値があるので、相場から乖離していても十分受け入れてもらう余地があります。

怪しいコンサルと怪しくないコンサルの総括

最後に、この記事のまとめです。

- コンサルが怪しいかは次の3つで判断できる。

- ①業務内容・成果物が具体的に契約書に明記されているか?

- ②実績・口コミを客観的に把握できるか?

- ③コンサル費用が相場から大きく乖離していないか?

- 誰でも名乗れること、成果にコミットしないこと、無形商材であることは怪しさには無関係。

- 怪しいコンサルか判断しきれない時に依頼するには、内容を書面に残し、少額の範囲内で依頼。支払いは業務完了後に行うこと。

- 本当にダメなコンサルだった時は、まず契約内容を確認してコンサルと交渉。支払いがまだならストップ。場合によっては弁護士などのプロにも相談。

- 怪しいコンサルと思われないために、中小コンサルや個人の場合、判断材料の3ポイントに要注意。

最後までお読みいただきありがとうございました。「転職の海図」をぜひブックマークいただけると嬉しいです。